Цифровизация государственных услуг обещает удобство и экономию, но на деле ставит правительства перед выбором: модернизировать инфраструктуру, рискуя потерять контроль над данными, или сохранить суверенитет, жертвуя скоростью обновлений. Сделки Лондона с Google и Брюсселя с Microsoft показали, что вопрос хранения и доступа к информации сегодня стал не только техническим, но и геополитическим — и что данные граждан превращаются в стратегический ресурс, сопоставимый по значимости с энергией или сырьем.

С каждым днем зависимость общества от цифровых технологий усиливается. Чем больше сфер уходит в онлайн, тем больше данных мы производим — медицинские карты, финансы, потребительские привычки. Объем информации в сети удваивается примерно каждые три года.

Правительства также переводят услуги в онлайн — от налоговой отчетности до медицинских досье. Формально это должно ускорить и удешевить процессы, но на деле все сложнее. Новый контракт Лондона с Google показал: даже развитые страны стоят перед выбором — модернизация или контроль над данными. По условиям соглашения огромные массивы информации будут храниться в США. А Microsoft уже признала, что не может гарантировать клиентам во Франции — и всему ЕС — полной автономии в случае, если Вашингтон потребует доступ.

Возникает универсальный вопрос: кто владеет нашими цифровыми следами и могут ли правительства гарантировать их защиту? В ЕС с 2018 года действует GDPR, дополненный Data Sovereignty Act, Data Act и директивой NIS2. Эти правила закрепляют суверенитет данных и ограничивают трансграничный доступ, но не исключают угроз.

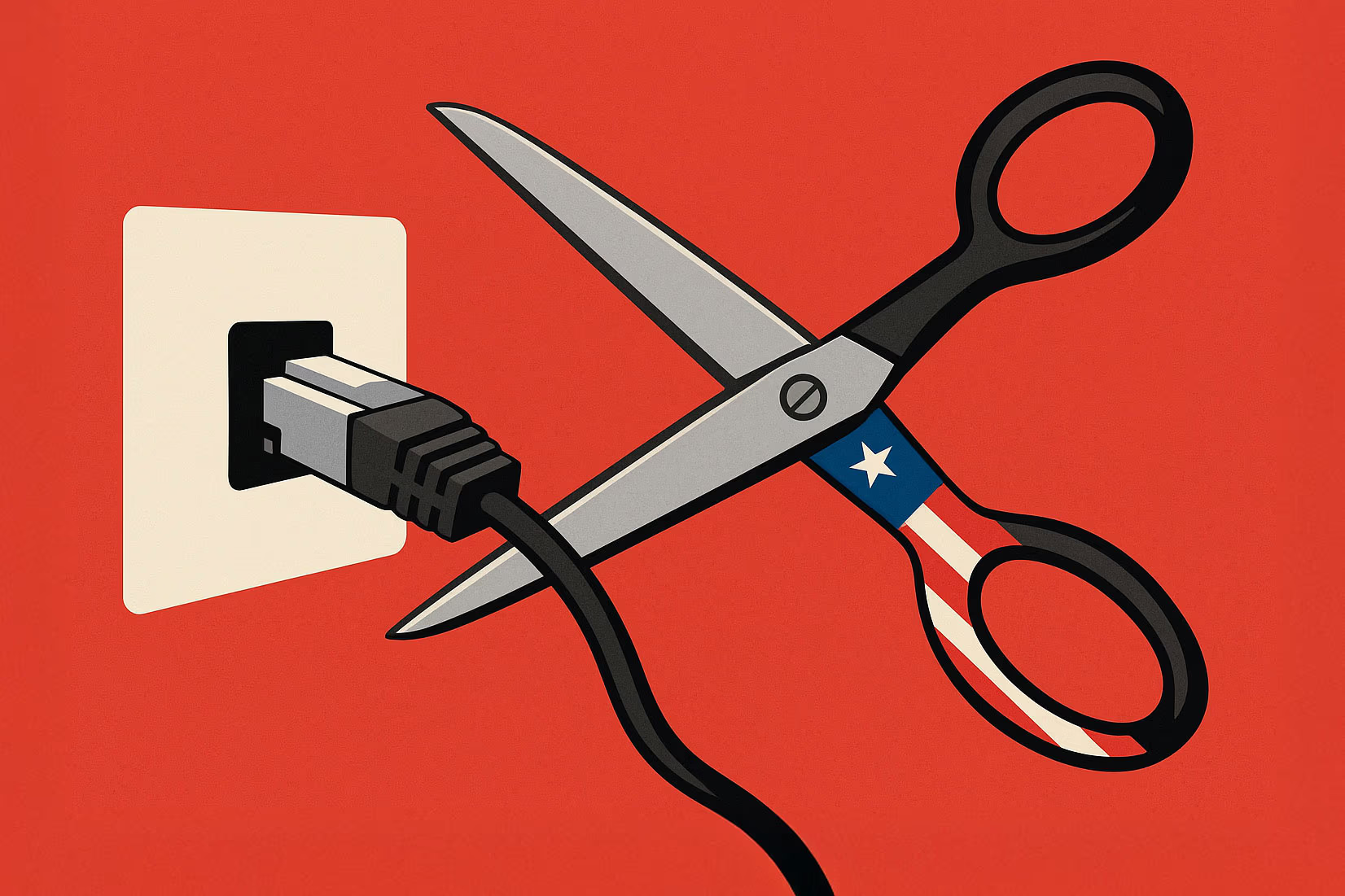

Суверенитет на аутсорсе

Politico: Европа боится, что США могут отключить ей интернет

Угроза больше не кажется гипотетической

Хакеры атаковали серверы Microsoft по всему миру

Взломаны государственные и энергетические структуры в США, Европе и Китае — расследование ведут США, Канада и Австралия

Именно поэтому сделка Великобритании с Google вызывает беспокойство. В июле власти заявили, что компания бесплатно модернизирует инфраструктуру. Более четверти госсистем и до 70% решений в NHS и полиции до сих пор работают на технологиях 30–40-летней давности. Google обещает заменить их облачными системами и вложить сотни миллионов фунтов в «натуральных услугах». Взамен компания получает доступ к будущим тендерам и репутационный бонус. Не слишком ли наивно отдавать управление госданными транснациональной корпорации?

Главный риск — vendor lock-in: ключевая инфраструктура в руках единственного поставщика из другой юрисдикции. Добавим действие американского CLOUD Act, обязывающего компании США предоставлять властям доступ к данным, даже хранящимся за границей. Формально закон создавался для обмена информацией, но он противоречит европейскому подходу к конфиденциальности. Google уверяет, что технологии будут под контролем Лондона и обещает оспаривать требования Вашингтона. Но разве этого достаточно?

Параллельно ЕС обсуждает сделку с Microsoft. Компания готова вложить €5 млрд в обновление инфраструктуры и тем самым укрепить позиции в тендерах. Но риск зависимости снова очевиден. Директор Microsoft France Антон Карньо прямо сказал: корпорация не может гарантировать, что данные будут недоступны американским властям. В ответ компания представила идею диверсифицированных облачных центров в Европе. В частности, создается Blue — СП с Capgemini и Orange во Франции, а также проект в Германии с SAP и Arvato Systems. Но суть проблемы не меняется: данные граждан — стратегический ресурс, ценнее золота.

Международное управление центров обработки данных призывает правительства не только защищать национальные интересы, но и заключать альянсы, которые обеспечат и суверенитет, и экономическую выгоду. Однако передача национальных вычислительных мощностей внешним корпорациям не может быть долгосрочной стратегией. Big Tech обладают капитализацией и бюджетами, превышающими многие госресурсы, а их приоритет — прибыль акционеров. Их финансовая мощь и лоббизм позволяют диктовать условия.

Google и Microsoft обещают миллионы фунтов и евро «бесплатных услуг» и атмосферу благожелательности. Но их бизнес требует роста и прибыли. Любая страна со слабыми собственными мощностями, но способная стабильно платить, — привлекательный клиент. Особенно если у нее есть ресурсы, но нет технологий для их использования. Таковы и Великобритания, и страны ЕС. Для корпораций это новые источники дохода и поддержка капитализации, измеряемой триллионами долларов.

Гигантское давление на Big Tech по сохранению роста не должно становиться проблемой для правительств. Их приоритет — национальная безопасность, интеллектуальная собственность и частная жизнь граждан. Отсюда и принцип суверенитета данных: государство хранит информацию своих институтов, бизнеса и населения на собственных системах. Сегодня это часть общего суверенитета.

Физические границы страны определяют и границы ее цифрового пространства. В отличие от Coca-Cola или McDonald’s, Google и Microsoft строят бизнес на данных, и именно они приносят основную прибыль. Неудивительно, что корпорации стремятся закрепиться в экономике ЕС объемом $25 трлн. Но правительства должны ставить во главу угла неприкосновенность данных граждан.

Надежные альянсы между государствами, защита целостности национальных данных и осторожность при подписании договоров — все это необходимо. Но суверенитет данных требует постоянной бдительности.