Июньская двенадцатидневная война, когда Соединенные Штаты вместе с Израилем нанесли удары по Ирану, стала кульминацией десятилетий противостояния, недоверия и вражды. С момента своего основания в 1979 году Исламская Республика держит курс на независимость от Запада и противостояние США, а Вашингтон отвечает давлением: санкциями, присутствием в регионе, поддержкой союзников и вмешательствами. До прямого столкновения стороны не раз подходили вплотную: в 1987–1988 годах США уничтожили иранские нефтяные платформы и корабли и по ошибке сбили пассажирский авиалайнер; в 2020‑м убийство Касема Сулеймани вновь довело кризис до предела. В нынешнем году президент Дональд Трамп перешел черту: США ударили десятками крылатых ракет и бомб весом 30 тысяч фунтов по трем иранским ядерным объектам.

Для иранского руководства Соединенные Штаты остаются главным внешним врагом — источником угроз и унижений, начиная с переворота 1953 года и последующей диктатуры шаха. Лидеры революции 1979 года были убеждены, что именно американская политика толкает США к смене режимов и силовому вмешательству. В 1990‑е Тегеран уже чувствовал давление: война в Персидском заливе, расширение американского присутствия, санкции. С 2000‑х к санкциям и прокси‑соперничеству добавились эпизоды прямого силового соперничества — от столкновений на море до ударов по союзникам Ирана.

Многие наблюдатели видят в этой истории непрерывную линию противостояния. Но эскалация не была предопределена. Возможности для сближения возникали не раз — при взаимном уважении, отказе от ультиматумов и учете взаимных интересов. Некоторые из них были упущены, другие сорваны политической конъюнктурой, внутренней борьбой и давлением со стороны региональных игроков. Решения в Белом доме, отсутствие долгосрочных гарантий и смена администраций многократно ломали даже осторожный прогресс.

Двенадцатидневная война показала уязвимость иранской стратегии и предел эффективности американского силового давления. США способны продолжить политику изоляции, позволяя Израилю время от времени наносить точечные удары, но это не дает устойчивого решения. Альтернатива — использовать итоги кампании как повод для возвращения к переговорам и пересборки отношений. Как бы ни было тяжело прошлое, оно не должно становиться сценарием будущего.

После 11 сентября: короткое окно сотрудничества и его крах

После 11 сентября на какое-то время показалось, что отношения могут измениться. Верховный лидер Али Хаменеи и президент Мохаммад Хатами осудили теракты, по улицам иранских городов прошли акции в знак солидарности с американцами. Интересы совпали: уничтожение «Аль‑Каиды» и сдерживание талибов, которые в 1998 году в Мазари‑Шарифе убили до одиннадцати иранских дипломатов и журналистов.

Иран традиционно поддерживал Северный альянс, главный противовес талибам. В 2001 году террористы, связанные с «Аль‑Каидой», выдав себя за журналистов, убили Ахмада Шаха Масуда — легендарного лидера Альянса. Для Тегерана усиление радикальных суннитов означало прямую угрозу его интересам и безопасности.

Иран, что сегодня кажется немыслимым, помог вторжению США в Афганистан. Корпус стражей исламской революции делился разведданными, обеспечивал логистику и содействовал координации боевых действий с Северным альянсом. Американские дипломаты Райан Крокер и Залмай Халилзад поддерживали контакты с иранскими представителями, возможно и с самим Касемом Сулеймани.

Иран был заинтересован в том, чтобы повлиять на устройство послевоенного Афганистана. На Боннской конференции 2001 года Тегеран вместе с США поддержал инклюзивное правительство, компромисс по конституции и процедурам выборов. Джеймс Доббинс отмечал ключевую роль Джавада Зарифа в согласовании параметров переходного устройства; сам Зариф, в свою очередь, подчеркивал вклад Сулеймани, убедившего Северный альянс пойти на компромиссы.

Это было редкое окно возможностей для улучшения отношений. Совместная работа в Афганистане могла стать лестницей к постепенной нормализации. Однако вместо этого в январе 2002 года президент Джордж Буш включил Иран в «ось зла». За месяц до этого Израиль перехватил партию оружия, направлявшегося к ХАМАС, что усилило подозрения. В Вашингтоне вновь взяли верх сторонники жесткого курса.

Протесты в Тегеране против ударов США по иранским ядерным объектам. Июнь 2025 года.

Уверенный в легкой победе в Афганистане, Вашингтон сосредоточился на подготовке вторжения в Ирак. В Белом доме сочли, что помощь Ирана больше не имеет значения. В американских глазах сам факт продолжающейся поддержки прокси и «террористических организаций» перевешивал эпизоды сотрудничества.

Отказ Вашингтона подтолкнул Исламскую Республику к ужесточению курса. Столкнувшись с американскими войсками в Афганистане и Ираке, иранские элиты сделали вывод, что диалог не дает гарантий, а ставка на силу — надежнее. В Тегеране начали готовиться к длительному противостоянию с США на нескольких театрах одновременно.

Таким образом, иранскому руководству удалось избежать того, чего оно опасалось — полной изоляции и угрозы смены режима силой. Но цена оказалась высокой: регион погрузился в затяжное соперничество с США и их союзниками, конфликты вспыхнули вдоль всей дуги нестабильности — от Ирака до Ливана, вплоть до иранских границ. В Вашингтоне же отношение к Тегерану вновь закрепилось в логике «сдерживания через давление».

Эта стратегия изменила и внутренний баланс сил в стране. На первый план вышли Корпус стражей исламской революции и Силы «Кудс», которые из вспомогательного инструмента превратились в ключевой рычаг внешней политики. Именно в иракской кампании «Кудс» закрепился как инструмент, определяющий тактику Тегерана в регионе.

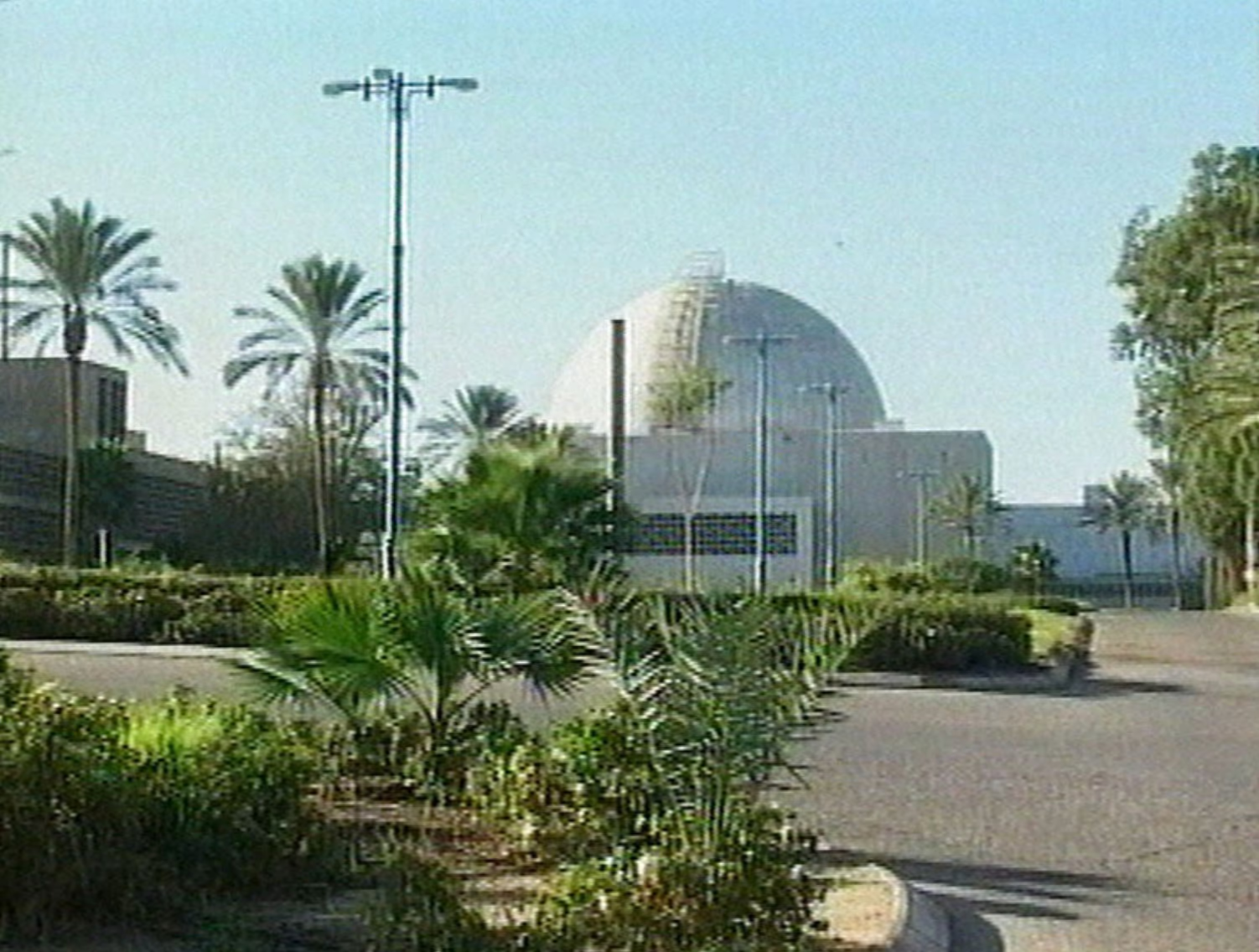

Фордо — подземный ядерный объект Ирана, недостижимый для израильских ударов

Вот что о нем известно

Израиль наносит удары по Ирану, обвиняя его в стремлении создать ядерное оружие

При этом сам Израиль давно располагает таким оружием, хоть и не признает этого официально

Ядерная программа: упущенные сделки и логика наращивания

Ложные надежды на сближение после 11 сентября укрепили у иранской элиты убеждение, что США не заинтересованы в равноправном диалоге, а хотят навязать капитуляцию. Иран видел в американских базах в Афганистане и Ираке стратегическое окружение и угрозу.

Еще одним фактором стало разоблачение ядерных амбиций Ирана. В 2002 году оппозиционные источники сообщили о скрытых объектах, что совпало с тем, как США готовились к вторжению в Ирак. После того как Джордж Буш отнес Иран к «оси зла», доверие рухнуло.

Но воспользоваться шансом на дипломатическое урегулирование США тогда не смогли. В 2003 году Франция, Германия и Великобритания добились приостановки небольшой иранской программы в обмен на смягчение санкций. Уже в 2004‑м Вашингтон настоял на полном отказе Ирана от атома, не предложив эквивалентных уступок.

В ретроспективе этот шаг оказался ошибкой. Без ограничений программа постепенно росла. В 2005 году к власти пришел Махмуд Ахмадинежад, сопровождавший курс на наращивание атомной программы жесткой риторикой и отрицанием Холокоста, что усугубило недоверие.

Если бы США поддержали европейскую инициативу, иранская программа, вероятно, осталась бы ограниченной и прозрачной — и это снизило бы угрозы. Тегеран меньше опасался бы Вашингтона, иначе строил бы региональную политику и имел бы больше стимулов держаться дипломатии.

Этот расчет оказался верным. К 2011 году иранская программа значительно выросла. Израиль, встревоженный прогрессом, начал угрожать превентивным ударом. Администрация Барака Обамы сделала вывод: сдержать Иран можно лишь сочетанием давления и переговоров.

Обама проложил дорогу к переговорам, усилив санкции в 2010 году, но отказавшись от риторики смены режима. Он понимал: ультиматумы не заставят Тегеран отказаться от атома; нужна сделка, выгодная обеим сторонам и подкрепленная международной проверкой.

В Тегеране предложение Барака Обамы вызвало противоречивую реакцию. Часть элиты, прежде всего реформаторы и технократы, видела шанс на выход из изоляции; в Совете стражей, духовенстве и силовых структурах преобладал скепсис: они считали, что американцам нельзя доверять.

Два года напряженных переговоров при участии Ирана, США, Китая, России, Великобритании, Франции и Германии завершились Совместным всеобъемлющим планом действий в 2015 году. В обмен на смягчение санкций Иран согласился на жесткие ограничения минимум на десятилетие и строгий международный контроль.

Соглашение стало крупным шагом в деле укрепления доверия. Если бы оно выдержало испытание временем, его можно было бы расширять — до обсуждения ограничений по ракетной программе и региональной политике Ирана. Смягчение санкций и устойчивое сотрудничество дало бы реформаторам шанс усилить свои позиции внутри страны.

Али Хаменеи на траурной церемонии после войны между Ираном и Израилем. Тегеран, июль 2025 года.

Тем не менее ожидаемого потепления не произошло. Принятие JCPOA не привело к мгновенным изменениям на Ближнем Востоке. В Тегеране часть элиты по‑прежнему считала, что США остаются экзистенциальной угрозой и не намерены отказываться от идеи смены режима.

Арабская весна еще больше усложнила расчеты. Восстания, прокатившиеся по региону, разрушили старые балансы и вновь выставили Иран как угрозу. Потеря Сирии означала бы стратегическое поражение, ослабление «оси сопротивления» и рост влияния Саудовской Аравии.

Фактически Тегеран выбрал рискованное равновесие: он сократил ядерную программу в рамках JCPOA, но усилил активность прокси и вмешательство в региональные войны. Соперничество с США и их арабскими союзниками — прежде всего Саудовской Аравией и ОАЭ — стало системным.

Внешняя политика Ирана в 2014–2018 годах оказалась внутренне противоречивой: дипломатия соседствовала с эскалацией. Как отмечал Джавад Зариф, страна находилась в «параличе между дипломатией и полем боя», и перевес в итоге получил «поле боя».

Если бы этот путь был выбран, иранская ядерная программа оставалась бы под жестким контролем, а доверие нарастало бы шаг за шагом. Но в 2018 году администрация Дональда Трампа вышла из сделки в одностороннем порядке. Итог — усиление недоверия и размывание стимулов к соблюдению договоренностей.

Успешное ядерное соглашение могло снизить восприятие угрозы со стороны Ирана и открыть пространство для обсуждения проблемных региональных инициатив, а возможно и для обсуждения ограничений по ракетам. В отсутствие гарантии долговечности договоренностей это окно было закрыто.

Срыв JCPOA и эскалация: «максимальное давление», Вена и связка с Москвой

Крах JCPOA резко обострил напряженность между Тегераном и Вашингтоном. Администрация Трампа запустила кампанию «максимального давления», сопровождавшуюся жесткими санкциями. Формально цель оставалась прежней — вынудить Иран к более «всеобъемлющей» сделке.

Победа Джо Байдена на выборах в 2020 году и возвращение демократов породили надежды на восстановление соглашения. В предвыборной кампании Байден и другие демократические кандидаты заявляли о готовности вернуться в JCPOA при условии, что Иран вновь начнет строго его соблюдать.

В апреле 2021 года США все же согласились на переговоры в Вене. Однако к тому моменту недоверие выросло, а в Тегеране усилились противники сделки. Переговоры шли тяжело — на фоне шагов Ирана по выходу за лимиты обогащения и объявлений о начале обогащения урана до 60 процентов — шаг, значительно приблизивший страну к порогу ядерного прорыва.

Именно в этих условиях Иран решил поддержать полномасштабную войну России против Украины. Тегеран наладил тесное военное и разведывательное сотрудничество с Москвой, что вызвало резкую реакцию Европы и сузило пространство для дипломатии с США.

Ослабление позиций Ирана и узкое окно для дипломатии

За последние годы региональные позиции Ирана заметно пошатнулись. После нападений ХАМАС в октябре 2023‑го Израиль системно наносил удары по иранским прокси, серьезно ослабив ХАМАС в Газе и де‑факто обезоружив «Хезболлу» в Ливане. Падение режима Башара Асада в декабре 2024‑го лишило Иран ключевого союзника и приблизило перспективу суннитского, анти-иранского правительства в Дамаске. В 2024–2025 годах Израиль наносил удары вглубь иранской территории, обнажая уязвимости разведаппарата и ограниченность иранского ракетно‑дронового арсенала.

Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио в Вашингтоне. Июнь 2025 года.

Если Трамп не желает видеть Иран по пути Северной Кореи — то есть как ядерное государство — и если он хочет избежать бесконечных войн для сдерживания Тегерана, его администрации придется искать дипломатическое решение. Иран также не заинтересован в войне и не способен быстро создать сдерживающий арсенал — следовательно, переговоры остаются безальтернативными.

В администрации Трампа убеждены, что двенадцатидневная война стала для Тегерана шоком и заставит руководство серьезно задуматься о будущем. Но для того чтобы Тегеран был готов отступить, дипломатия должна дать реальные, гарантированные выгоды и быть защищенной от очередного срыва. Парадоксальным образом именно бомбардировки могут стать началом прорыва — если обе стороны сумеют выйти из инерции ошибок и договорятся о дорожной карте по ядерной теме, региону и санкциям.