В августе 2016 года 70-летняя пациентка в штате Невада скончалась от бактериальной инфекции, не поддавшейся лечению — возбудитель оказался устойчивым ко всем 26 доступным видам антибиотиков. Этот редкий случай стал тревожным сигналом: даже «антибиотики последнего резерва» не гарантируют излечения. За десятилетия бактерии отточили способность выживать под натиском лекарств. Теперь ученые предупреждают, что мир может столкнуться с новой эпохой, где привычные инфекции вновь смертельно опасны. Уже сегодня устойчивые к антибиотикам возбудители убивают свыше миллиона человек в год — больше, чем ВИЧ/СПИД или малярия.

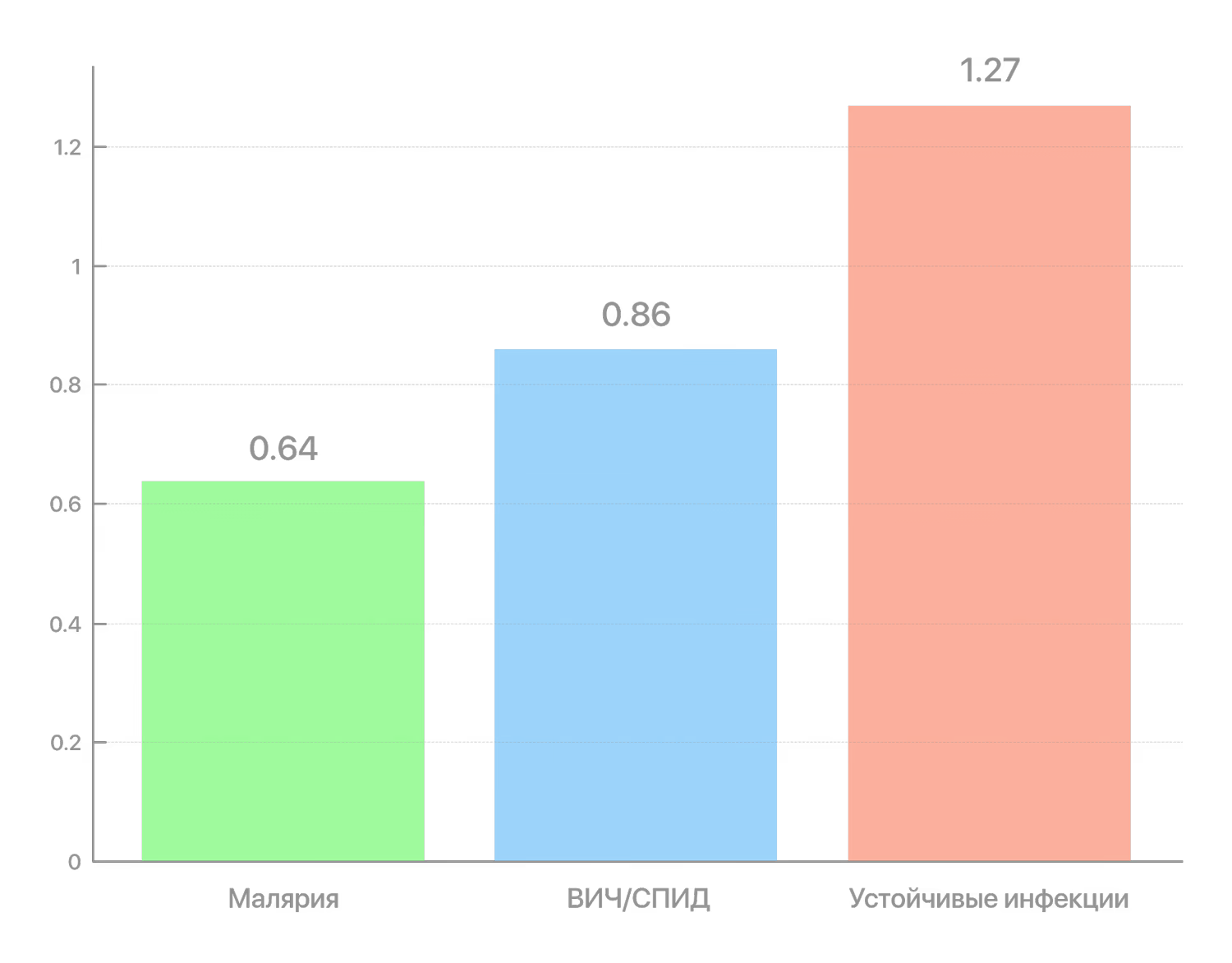

Смертность от инфекций в 2019 году, млн человек

По оценке крупного глобального исследования, в 2019 году около 1,27 млн смертей напрямую были вызваны устойчивыми к антибиотикам бактериальными инфекциями. Для сравнения, ВИЧ/СПИД стал причиной 860 тыс. смертей, а малярия — 640 тыс. за тот же год. Таким образом, антибиотикорезистентность уже вышла на первое место среди инфекционных убийц, обогнав более известные болезни. «Устойчивость к противомикробным препаратам — одна из величайших угроз, с которыми сталкивается мировое сообщество. […] Медлить нельзя», заявила заместитель Генсека ООН Амина Мохаммед, комментируя доклад экспертов.

Эксперты прогнозируют, что без активных мер ситуация будет стремительно ухудшаться. По предупреждению межорганизационной группы ООН, к 2050 году количество смертей от устойчивых инфекций может достичь 10 миллионов ежегодно — сопоставимо с масштабом крупнейших эпидемий. Фактически это означает, что каждые три секунды будет умирать один пациент из-за того, что антибиотики не сработали. Всемирная организация здравоохранения относит антибиотикорезистентность к числу ведущих глобальных угроз здоровью и развитию. Проблема затрагивает все регионы и уровни достатка, хотя наибольший удар приходится на беднейшие страны.

Стойкие бактерии уже усложняют лечение множества заболеваний. К примеру, по данным глобального мониторинга, в 2020 году примерно каждый пятый случай распространенной кишечной инфекции (E. coli при инфекции мочевых путей) не поддавался стандартным антибиотикам. Растет устойчивость возбудителей пневмонии, гонореи, кишечных и раневых инфекций. Даже туберкулез, долго лечившийся базовыми препаратами, породил штаммы, не реагирующие на основные лекарства, — ежегодно мультирезистентный туберкулез убивает около 230 тысяч человек. В итоге болезни, которые еще недавно уверенно лечились, вновь становятся смертельной опасностью.

Почему растет устойчивость?

Главный двигатель кризиса — неправильное и избыточное применение антибиотиков. Врачи нередко назначают их без достаточных показаний, пациенты — принимают неверно или занимаются самолечением. В некоторых странах антибиотики до сих пор можно купить без рецепта, что приводит к бесконтрольному использованию. Ситуацию усугубляет сельское хозяйство: по оценкам, до двух третей мирового объема антибиотиков расходуется на животных, зачастую для ускорения роста или профилактики болезней в условиях скученного содержания. Такой массовый «корм» для бактерий ускоряет появление устойчивых штаммов, которые затем могут передаваться человеку через пищу или окружающую среду.

По данным ВОЗ и EFSA, следы антибиотиков сохраняются в мясе и молоке животных, если не соблюдаются сроки выведения. Даже низкие дозы могут способствовать развитию устойчивости к антибиотикам у человека.

Кроме того, во многих регионах миру не хватает санитарии и вакцинопрофилактики. Там, где легко распространяются инфекции, антибиотики применяются чаще — а значит, чаще возникает и резистентность. Парадоксально, но и недостаточная доступность лекарств в бедных странах тоже играет роль: прерывание курса лечения (когда пациент не может позволить себе полный цикл антибиотика) способствует выживанию наиболее стойких бактерий. В итоге человеческая деятельность — от больничных назначений до агропромышленных практик — создает идеальные условия для эволюции «супербактерий». Проблема носит комплексный характер, затрагивая здоровье людей, животных и экосистем (One Health), поэтому требует столь же комплексного ответа.

Последствия для медицины и экономики

Развитие устойчивости сводит на нет достижения современной медицины. Операции и процедуры, ранее считающиеся рутинными, становятся рискованными. Хирургия, протезирование суставов, кесарево сечение, химиотерапия — все эти вмешательства сопряжены с риском инфекции, и без надежных антибиотиков врачи опасаются их проводить. «Мы находимся в критической точке борьбы за защиту наших жизненно важных лекарств», отметил глава ВОЗ доктор Тедрос Гебрейесус. Если эффективных антибиотиков не будет, даже небольшая рана или обычная ангина может обернуться угрожающей жизни ситуацией — как это бывало в эпоху до открытия пенициллина.

Кроме прямой угрозы жизни и здоровью, антибиотикорезистентность несет колоссальные экономические потери. Устойчивые инфекции требуют более дорогого лечения и длительной госпитализации, выбивая пациентов (и тех, кто за ними ухаживает) из трудовой деятельности. По оценкам Всемирного банка, к 2030 году глобальный ВВП может недосчитаться от 1 до 3,4 триллиона долларов ежегодно из-за распространения устойчивых патогенов. Системы здравоохранения столкнутся с дополнительными расходами свыше $1 трлн к 2050 году. Таким образом, бездействие грозит не только здоровьем населения, но и ударом по развитю экономики, сопоставимым с мировым финансовым кризисом 2008–2009 годов.

В поисках новых решений

Растущая сопротивляемость микробов контрастирует с дефицитом новых антибиотиков. Фармацевтические компании за последние десятилетия существенно сократили исследования в этой области — дорого, сложно и малоокупаемо. С 2017 года в мире было одобрено лишь 13 новых антибиотиков, и только 2 из них принадлежат к принципиально новым классам препаратов. Мало найти эффективную молекулу — нужно еще окупить годы разработки. Однако новые антибиотики обычно зарезервированы как последняя линия обороны и применяются ограниченно, поэтому продажи невелики. Так, в 2019 году американский стартап Achaogen обанкротился меньше чем через год после выпуска перспективного антибиотика против устойчивых инфекций. Этот прецедент показал перекос рынка: даже создание жизненно необходимого лекарства не гарантирует компании выживание. «Антимикробная резистентность только усугубляется, а мы не успеваем разрабатывать новые, прорывные продукты», признаёт доктор Юкико Накатани, помощник Генерального директора ВОЗ, указывая на острую нехватку инноваций. Она отмечает, что даже появляющиеся новинки зачастую не доходят до пациентов, которым отчаянно необходимы.

Тем не менее, ученые ищут альтернативы и выходы из кризиса. Бактериофаги — вирусы, поражающие бактерии, — переживают новую волну интереса как возможное оружие против супербактерий. Разрабатываются и другие нетрадиционные подходы: иммунотерапия, препараты, подавляющие факторы вирулентности микробов, пробиотические методы восстановления микрофлоры. Отдельное внимание уделяется вакцинам: например, широкая вакцинация против пневмококка уже сейчас снижает распространенность пневмоний, требующих антибиотиков. Страны начинают внедрять программы стимулирования создания антибиотиков: от государственных грантов и партнерств до новых моделей оплаты, где больницы платят не за количество проданных доз, а за сам факт наличия эффективного препарата в арсенале. Все эти меры призваны возродить интерес фарминдустрии к антибиотикам и обеспечить доступ новых лекарств тем, кто в них нуждается.

Эксперты сходятся во мнении, что борьба с устойчивостью должна вестись по нескольким направлениям одновременно:

Разумно использовать антибиотики. Ограничить их неоправданное назначение в медицине и ветеринарии, запретить применение важных для человека антибиотиков для откорма скота. Улучшить контроль продажи рецептурных препаратов.

Предотвращать инфекции, чтобы снижать потребность в антибиотиках. Речь о вакцинации, санитарии, гигиене в больницах, очистке воды и других мерах, препятствующих распространению бактерий.

Инвестировать в разработку новых средств. Создавать условия (финансирование, экономические стимулы, международные фонды), при которых фармкомпании вновь займутся поиском антибиотиков против самых опасных патогенов. Параллельно нужны новые диагностические тесты, позволяющие быстро выявлять возбудителей и избегать назначения лишних лекарств.

Мировому сообществу удалось когда-то выиграть у бактерий бой, открыв антибиотики — но эта победа не окончательная. Сегодня перед человечеством стоит сдержанный, но четкий вызов: применить весь арсенал науки, политики и здравого смысла, чтобы не проиграть затянувшуюся «гонку вооружений» между микробами и лекарствами. Только сбалансированный подход — от разумного использования существующих таблеток до поощрения научных прорывов — позволит сохранить антибиотики эффективными и для будущих поколений.

Диагнозы и решения