Институт SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence), созданный как флагманская глобальная инициатива по поиску внеземного разума, начал работу 1 февраля 1985 года. Впервые в истории появились специалисты, чья повседневная задача — искать разумные сигналы за пределами Земли. Основателями проекта стали легендарный астрофизик и популяризатор науки Карл Саган и его соратники, вдохновленные первыми идеями о разумной Вселенной еще в 1960-х годах. Их взгляд на космос сегодня кажется наивно оптимистичным: они верили, что контакт с иными цивилизациями — вопрос времени, причем ближайшего.

Прошло четыре десятилетия — и ответа все нет. Сохранять веру становится все труднее. Но парадокс в том, что именно сейчас появляются все новые свидетельства того, что Земля не уникальна, а ключевые «ингредиенты жизни» встречаются в космосе гораздо чаще, чем считалось в 1985 году. Поиск продолжается — пусть уже и на другом уровне, с другими технологиями и другим пониманием самого вопроса.

Происхождение идеи SETI. Как гамма-излучение и разговоры о длинах волн привели к поиску внеземного разума

В массовом сознании проект SETI чаще всего ассоциируется с Карлом Саганом. Именно он — как автор и ведущий культового научного сериала «Космос», а позже и сценарист фильма «Контакт» — впервые открыл миллионам людей в США и за их пределами мир астрофизики, вдохновляя оптимистичным, типичным для своего времени представлением: разум во Вселенной не просто возможен, а практически гарантирован. Но на самом деле у SETI не было единственного отца-основателя. Это был проект с множеством истоков, где идеи разных ученых, мечтателей и инженеров в какой-то момент сошлись в одной точке — в амбициозной попытке услышать голос из космоса.

Одним из тех, чьи идеи легли в основу SETI, был физик Филип Моррисон — ученик Роберта Оппенгеймера и участник Манхэттенского проекта. После Второй мировой войны он покинул Лос-Аламос, разочаровался в военной науке и стал активным сторонником контроля над вооружениями. Вместо создания новых бомб Моррисон обратился к космосу — в частности, к изучению гамма-излучения, самой высокоэнергетической формы электромагнитных волн в природе.

Гамма-лучи возникают и при ядерных взрывах на Земле, и в схожих катастрофических процессах в глубинах Вселенной. В этом пересечении прошлого и будущего — от физики разрушения к физике происхождения — и заключался новый научный путь Моррисона.

Пульсация в гамма-диапазоне от пульсара в Парусах (Vela), зафиксированная космическим гамма-телескопом Fermi Large Area Telescope.

Сам Филип Моррисон описывал, как именно родилась идея SETI. Это произошло, как ни странно, во время вечера камерной музыки в студенческом центре Корнеллского университета. Слушая квартет, он задумался: а что, если использовать гамма-излучение как инструмент для изучения Вселенной? Эти размышления вылились в серьезную научную статью, опубликованную в 1958 году. Но настоящий момент озарения настал позже — когда в кабинет Моррисона зашел его коллега, астрофизик Джузеппе Коккони.

Коккони, работавший вместе с женой Ванной над природой космических лучей, недавно показал, что некоторые из высокоэнергетических частиц, достигающих Земли, вполне могут иметь внегалактическое происхождение. Он задал Моррисону, казалось бы, странный вопрос: а можно ли использовать гамма-лучи для межзвездной связи?

Моррисон был заинтригован. Однако в ходе обсуждения они с Коккони быстро поняли: суть вовсе не в гамма-излучении как таковом, а в самой идее межзвездной коммуникации. «Разве мы не должны изучить весь электромагнитный спектр, чтобы найти оптимальную длину волны для связи?» — вспоминал позже Моррисон. Так и родилась идея SETI. Вопрос о длине волны вскоре привел к следующему: каким должно быть само сообщение, способное пройти через пространство и быть распознанным? А за ним — и к осознанию того, что нужно не просто теоретизировать, а слушать космос системно, методично, с научной настойчивостью.

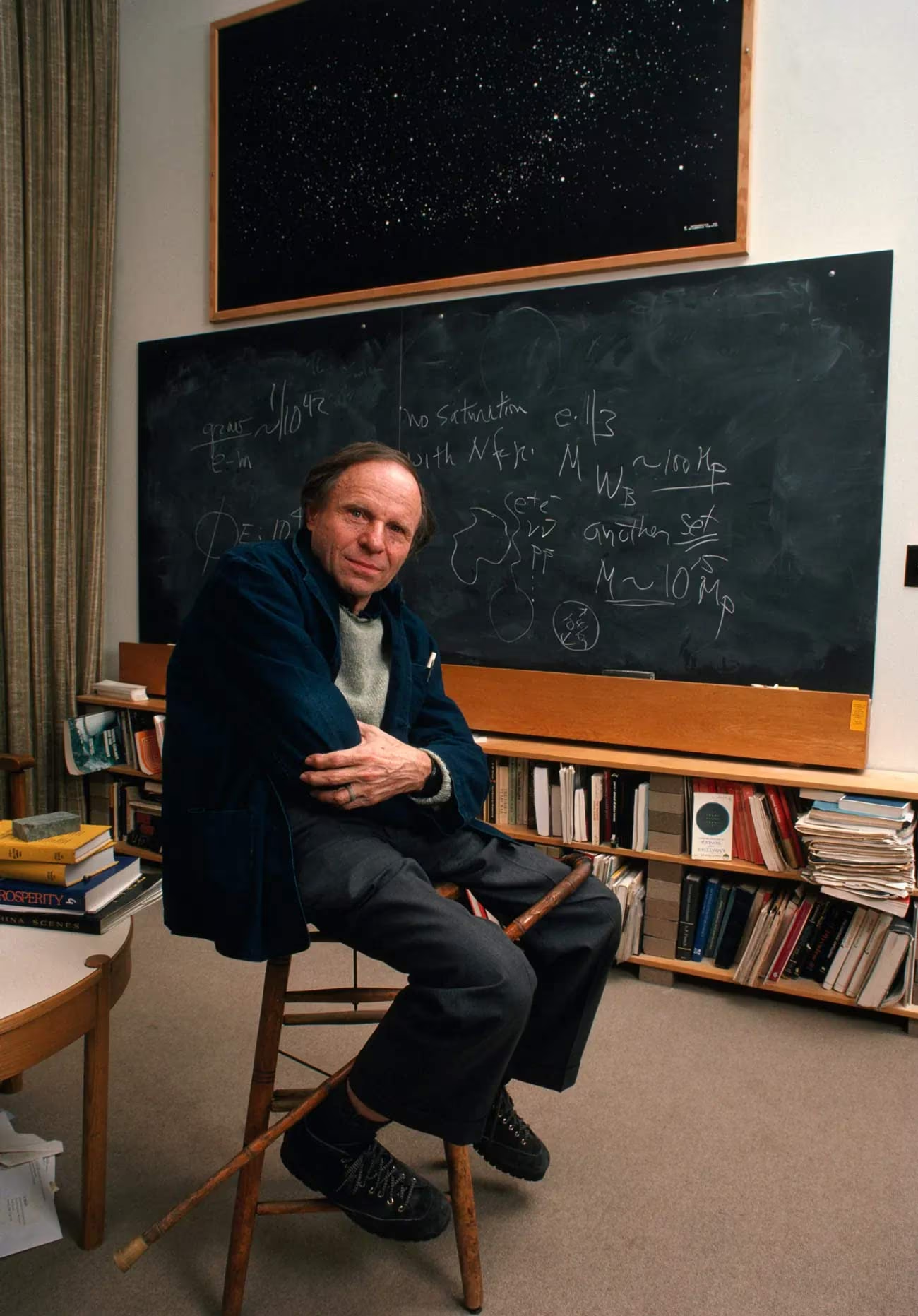

Филип Моррисон.

Ванна и Джузеппе Коккони.

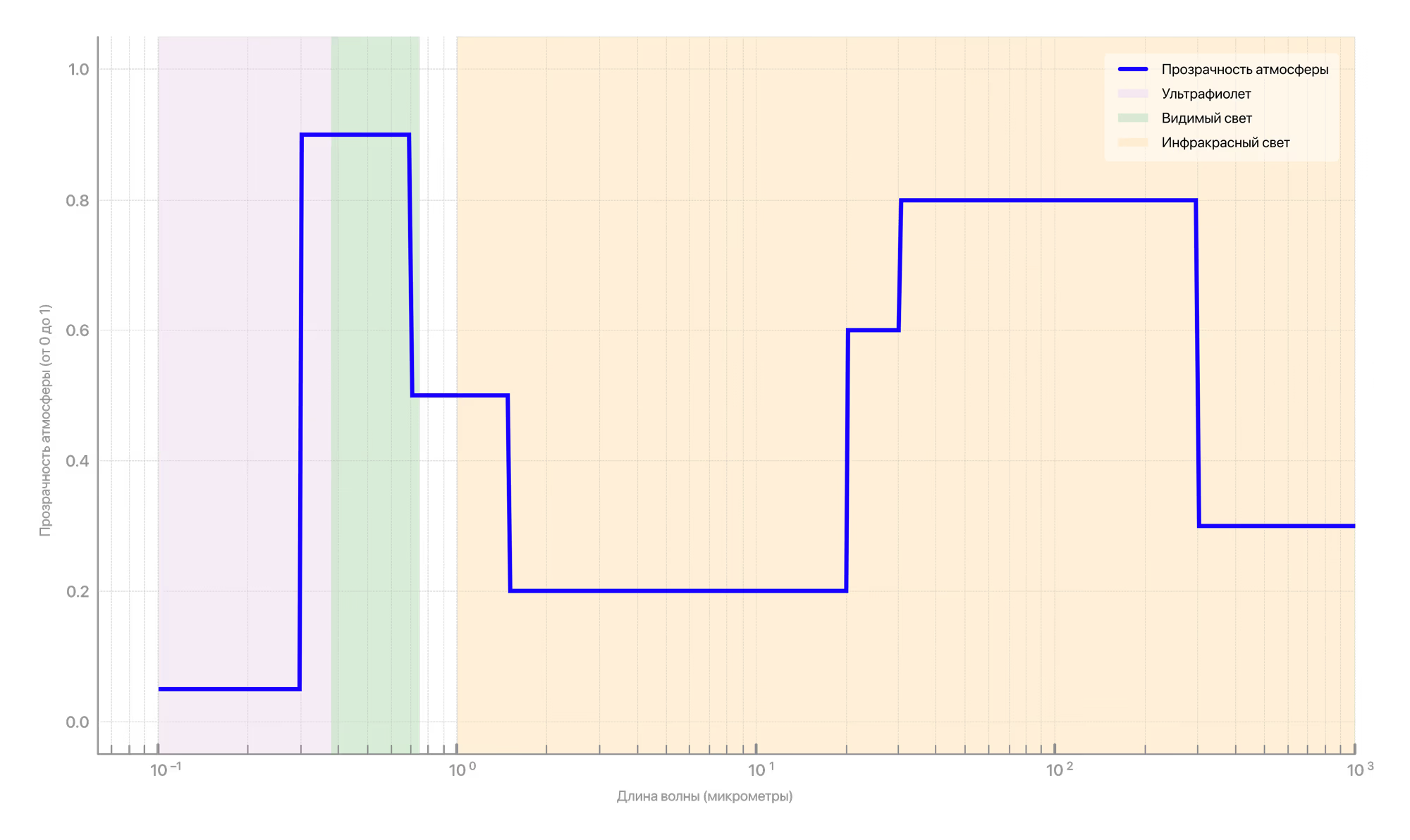

Свои первые выводы Коккони и Моррисон изложили в 1959 году в ставшей культовой статье «Поиск межзвездных коммуникаций», опубликованной в Nature. Текст начинался с простой, почти интуитивной гипотезы: если во Вселенной есть разумные существа, знающие о нашем существовании, они могут попытаться выйти на контакт. Для этого они должны быть достаточно развиты, чтобы учитывать физику атмосферы Земли — и посылать сигналы на тех частотах, которые она не поглощает, то есть в «прозрачных» для нее диапазонах.

В те годы человечество лишь делало первые шаги в космосе: ни орбитальных телескопов, ни тем более радиоприемников, способных сканировать широкие полосы спектра одновременно, еще не существовало. При таких технических ограничениях разумным казался только один диапазон — от 1 МГц до 10 ГГц. Это, конечно, огромный интервал, и чтобы сузить область поиска, ученые предложили логичную отправную точку: «линия водорода» — спектральная радиочастота нейтрального водорода, самого распространенного элемента во Вселенной. Ее значение — 1420,406 мегагерц, или 21 сантиметр длины волны — и стало своего рода маяком, на который, как предполагалось, могли бы настраиваться инопланетные передатчики.

Прозрачность атмосферы Земли в зависимости от длины волны

Аргументация у Коккони и Моррисона была на редкость образной: если два человека договорились встретиться в незнакомом городе, но не уточнили, где именно, логично искать друг друга в самом очевидном месте — например, на главной площади. В контексте межзвездной связи такой «площадью» могла стать частота, одинаково понятная для любой развитой цивилизации. И спектральная линия нейтрального водорода идеально подходила на эту роль.

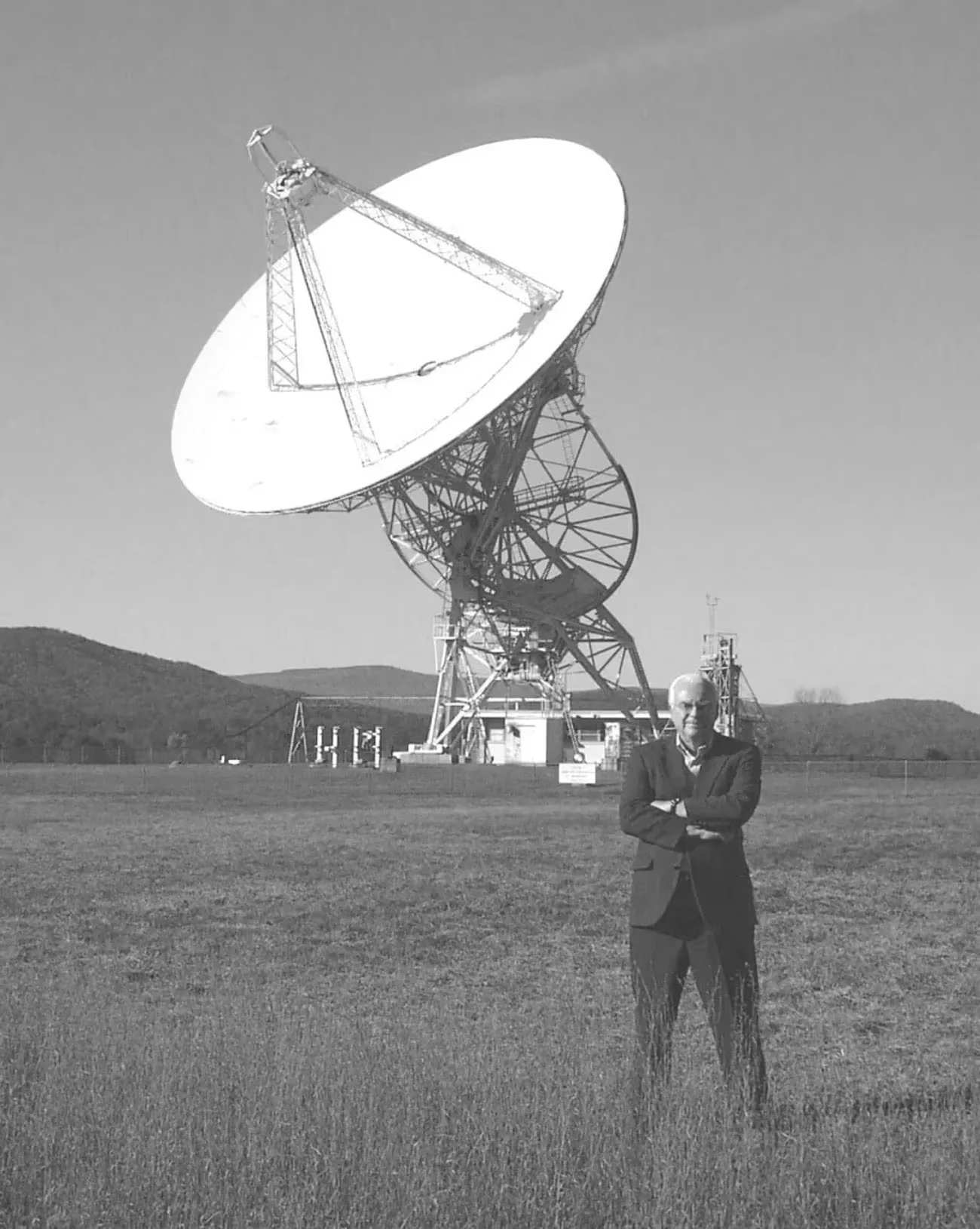

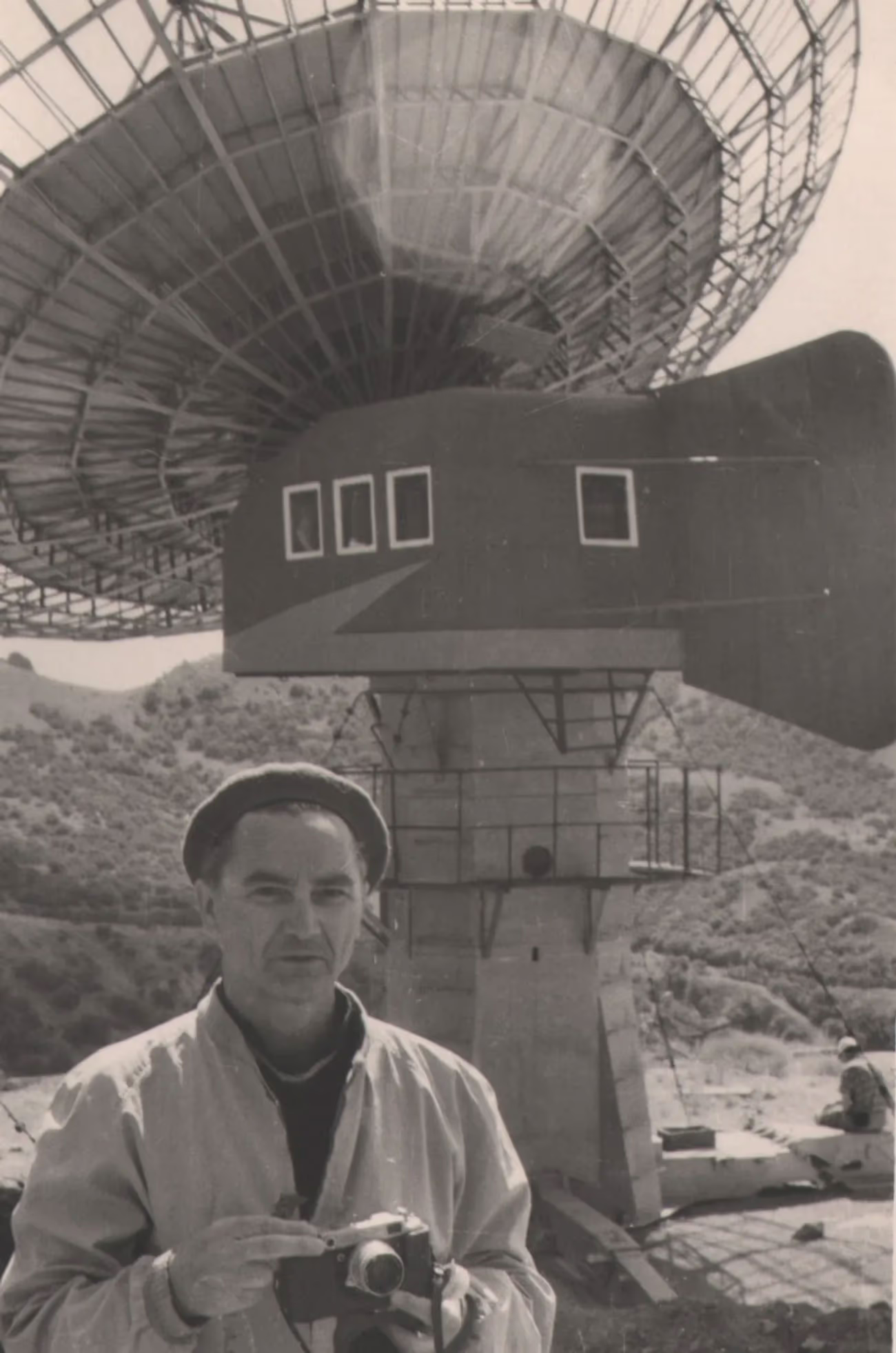

Любопытно, что именно эта логика сработала как минимум один раз — на Земле. В том же 1959 году, независимо от коллег из Корнелла, молодой астроном из Национальной радиоастрономической обсерватории в Грин-Бэнке, Фрэнк Дрейк, задумал аналогичный эксперимент. Выбирая частоту, на которой потенциально можно услышать внеземной сигнал, он также остановился на «линии водорода». Его проект получил название Project Ozma — в честь принцессы Озмы из сказочной страны Лаймена Баума, как символ попытки связаться с другим, пока недоступным, миром.

Фрэнк Дрейк на фоне телескопа Howard Tatel, использовавшегося в рамках проекта «Озма».

Формализация замысла. Роль Отто Струве, конференция в Грин-Бэнке и первые попытки системного подхода

Одним из людей, чья поддержка оказалась критически важной для первых шагов SETI, был Отто Струве — потомок знаменитой династии русско-немецких астрономов и внук Отто Васильевича Струве. Получив образование на физико-математическом факультете Харьковского университета и пройдя через ужасы Первой мировой войны, в 1920 году он покинул Россию в составе Русской армии, эвакуированной из Крыма. Позже обосновался в США и посвятил жизнь астрономии.

К 1959 году, когда Моррисон, Коккони и Дрейк независимо друг от друга размышляли о возможности связи с внеземными цивилизациями, именно Струве занимал пост первого постоянного директора Национальной радиоастрономической обсерватории в Грин-Бэнке — и фактически дал «зеленый свет» этим идеям.

Он всю жизнь занимался звездной спектроскопией, двойными системами и межзвездной средой, а однажды даже предположил существование планет за пределами Солнечной системы — задолго до того, как экзопланеты стали подтвержденным фактом и полем активных исследований. Его публичные лекции в Беркли и Корнелле вдохновили целое поколение молодых ученых. В том числе — Фрэнка Дрейка.

Но главное, чем Отто Струве вошел в историю SETI, — это его твердая и редкая по тем временам убежденность в том, что жизнь во Вселенной не уникальна. В начале 1960-х он был одним из немногих астрономов, кто открыто заявлял: разумная жизнь у других звезд — не просто возможна, а, скорее всего, существует. Он формулировал это просто и наглядно: даже если вероятность появления жизни в одной конкретной точке Вселенной ничтожно мала, она становится вполне реальной, если «число попыток», в которых она могла бы возникнуть, — по-настоящему космическое. И Вселенная, по всем наблюдениям, как раз такова.

«Вероятно, что многие из миллиардов планет в Млечном Пути имеют разумные формы жизни. Для меня этот вывод представляет большой философский интерес. Я считаю, что наука достигла точки, когда в дополнение к классическим законам физики необходимо принимать во внимание действия разумных существ.»

Отто Струве, daviddarling.info

Отто Струве, daviddarling.info

Отто Струве.

Первым практическим результатом усилий энтузиастов SETI стала закрытая встреча, организованная Национальной академией наук США в обсерватории Грин-Бэнк. Ее цель была предельно амбициозной: выработать подход к систематическому поиску разумных сигналов из космоса. Собрались ключевые фигуры: Фрэнк Дрейк, Джузеппе Коккони, Филип Моррисон, Отто Струве, астрофизик Су-Шу Хуан, нейробиолог Джон Лилли и биохимик Мелвин Кальвин. Прямо во время встречи Кальвин узнал, что получил Нобелевскую премию по химии — но, по воспоминаниям Дрейка, «остался холодным, как огурец» и невозмутимо продолжил обсуждение. Среди участников были и вице-президент Hewlett-Packard по исследованиям Бернард Оливер, и молодой, но уже харизматичный Карл Саган. Атмосфера встречи была столь необычной и вдохновляющей, что, шутя над присутствием Джона Лилли — известного исследователя дельфинов, — участники окрестили себя «Орденом Дельфина». Позже они даже получили памятные медали с изображением животного — как символ стремления установить связь с иным разумом, будь то под водой или за пределами Земли.

На встрече в Грин-Бэнке участники попытались рассмотреть весь спектр возможных способов установления контакта с внеземным разумом. Но обсуждали не только техническую сторону — разговор зашел и о человеческом факторе. Фрэнк Дрейк сразу поднял вопрос, с которым позже сталкивались все поколения SETI-ученых: как сохранять мотивацию, если на протяжении долгого времени получаешь лишь молчание в ответ? Он предложил практичное решение: совмещать поиски внеземных сигналов с другими астрономическими наблюдениями — чтобы даже в случае неудачи исследователи все равно получали ценные научные данные.

Отто Струве, в свою очередь, предупредил о другом препятствии — политическом. По его словам, чиновники, отвечающие за финансирование науки, будут относиться к идее межзвездной связи с недоверием. И этот скепсис неизбежно затормозит развитие SETI. История проекта показала: он оказался прав — и не раз.

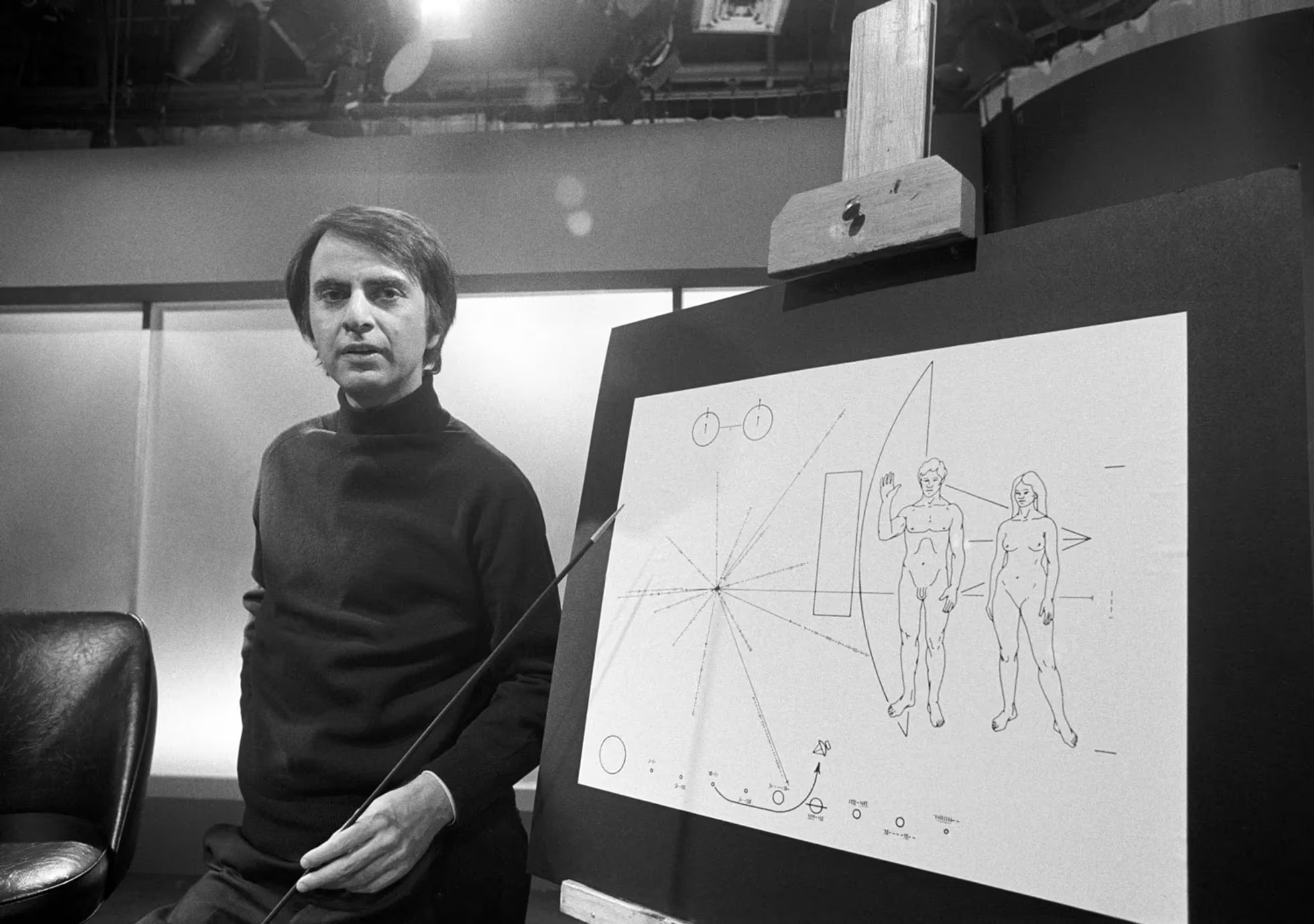

Карл Саган в 1974 году.

Самым известным итогом встречи в Грин-Бэнке стало так называемое уравнение Дрейка — первая попытка формализовать вопрос: сколько развитых цивилизаций может существовать в нашей галактике и быть способными установить контакт с Землей? Уравнение представляло собой набор множителей, каждый из которых отражал один из этапов на пути возникновения разумной жизни. В него вошли такие параметры, как средняя скорость звездообразования в Галактике, доля звезд с потенциально обитаемыми планетами, а также вероятность того, что на таких планетах разовьется разум и технологическая способность к межзвездной связи.

Помимо уравнения, у конференции в Грин-Бэнке был и более неожиданный итог. Вдохновленный обсуждениями, Фрэнк Дрейк придумал эксперимент — первое «послание» гипотетическим инопланетянам, получившее название криптограмма Дрейка. Это была закодированная последовательность из 1 271 единицы и нуля, представляющая собой простое, но логически выстроенное сообщение. По завершении встречи Дрейк вручил ее всем участникам — как натурный эксперимент: сумеют ли даже блестящие ученые расшифровать передачу, лишенную контекста? Из всей группы лишь один — инженер и вице-президент Hewlett-Packard Бернард Оливер — смог понять, что имелось в виду. Так довольно быстро стало ясно: установить контакт с иным разумом — задача куда сложнее, чем просто выбрать «правильную» частоту.

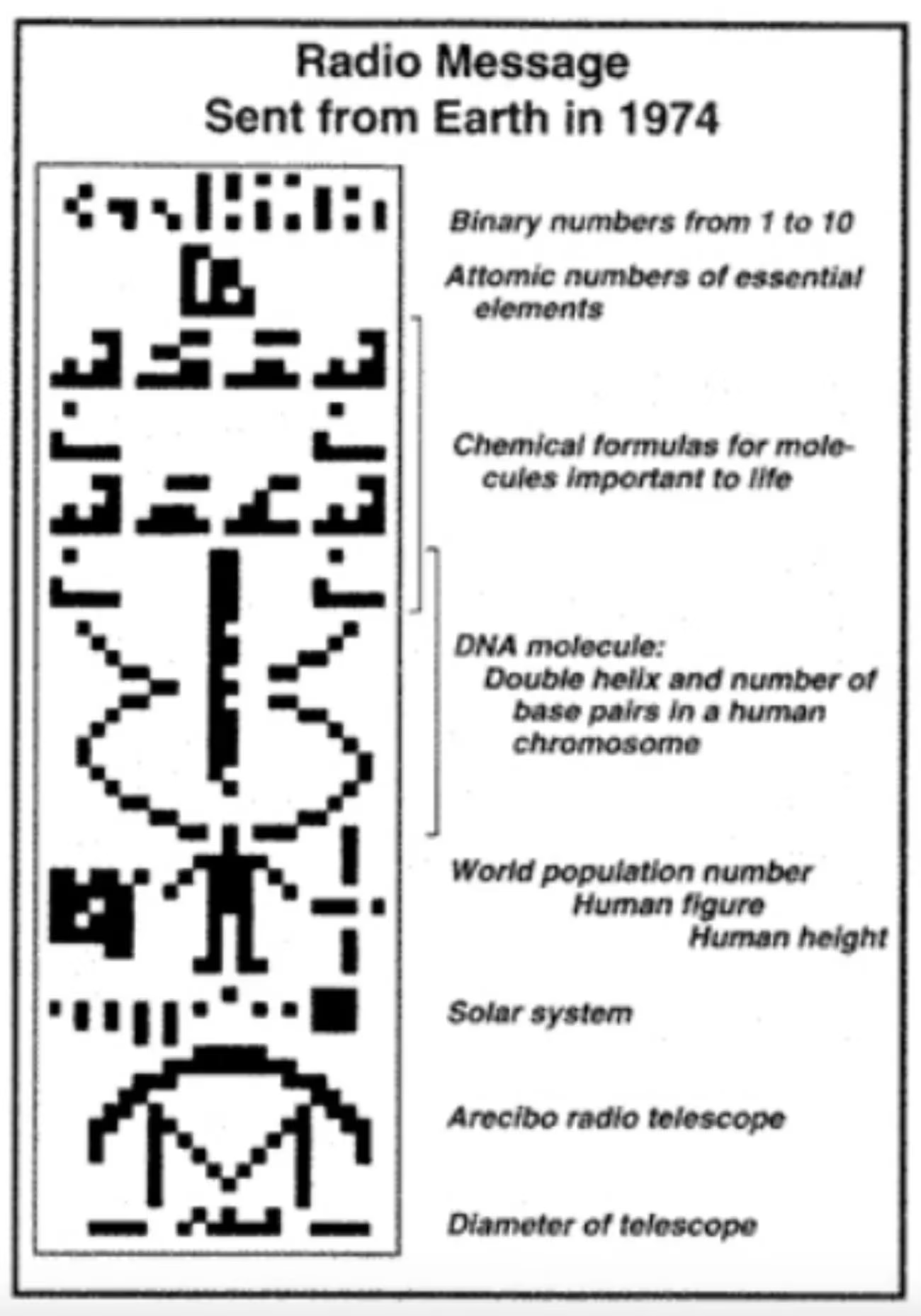

Позже Фрэнк Дрейк, уже в тандеме с Карлом Саганом, подготовил новое послание для внеземных цивилизаций — на этот раз не теоретическое, а вполне реальное. Его отправили в 1974 году с помощью мощнейшего радиотелескопа в Аресибо, на Пуэрто-Рико. Адресатом стало ближайшее шаровое скопление звезд — M13. Формально послание было отправлено. Фактически — оно до сих пор в пути. Радиосигнал, посланный из 1970-х, дойдет до M13 примерно через 25 тысяч лет. Если там кто-то и услышит, ответ ждать придется долго. Очень долго.

Расшифровка «Криптограммы Дрейка».

Послание Аресибо к шаровому звездному скоплению M13.

Радиотелескоп в Аресибо.

После завершения проекта «Озма» в США наблюдения в рамках SETI на время приостановились — до конца 1960-х американские ученые сосредоточились преимущественно на теории. Но идеи Коккони, Дрейка и Моррисона нашли отклик по другую сторону «железного занавеса» — в Советском Союзе. Уже в 1960 году астрофизик Иосиф Шкловский опубликовал в журнале «Природа» статью под названием «Возможна ли связь с разумными существами других планет?» — вдохновленную экспериментами американских коллег. А спустя два года вышла его книга «Вселенная, жизнь, разум», ставшая настоящим манифестом советского интереса к теме SETI. Вскоре дело дошло и до практики. Под руководством радиофизика Всеволода Троицкого был инициирован первый в СССР эксперимент по прослушиванию космоса: с радиотелескопа под Горьким (ныне — Нижний Новгород) ученые «слушали» сигналы от 11 ближайших к Солнцу звезд, а заодно — и от галактики Андромеды.

Всеволод Троицкий.

Позднее Карл Саган вместе с советским астрофизиком Николаем Кардашевым инициировал первую советско-американскую конференцию, посвященную возможной связи с внеземным разумом. Она прошла в сентябре 1971 года в Бюраканской астрофизической обсерватории в Армении и стала важной вехой для всей программы SETI.

Изначально проект обозначался как CETI — communication with extraterrestrial intelligence. Но по мере того как стало ясно, что до собственно «коммуникации» еще далеко, термин начал меняться. Так и появился знакомый сегодня SETI — search вместо communication, поиск вместо связи. Бюраканская конференция собрала ученых из разных стран, и энтузиазм американских и советских исследователей быстро подхватили в других частях света. Поиски внеземных сигналов начались в Канаде, Австралии, Франции, Германии, Японии, Аргентине, Нидерланда

В течение всего 1970-х SETI оставался редкой областью, где контакты между СССР и США были особенно активны. Но к концу десятилетия политический климат изменился. Ввод советских войск в Афганистан в 1979 году резко охладил отношения — в том числе и научные.

Участники конференции CETI в Бюраканской астрофизической обсерватории в Армении, сентябрь 1971 года.

Сигналы, которые не повторились. История «Wow!»-сигнала, первые государственные проекты и закрытие радиотелескопа

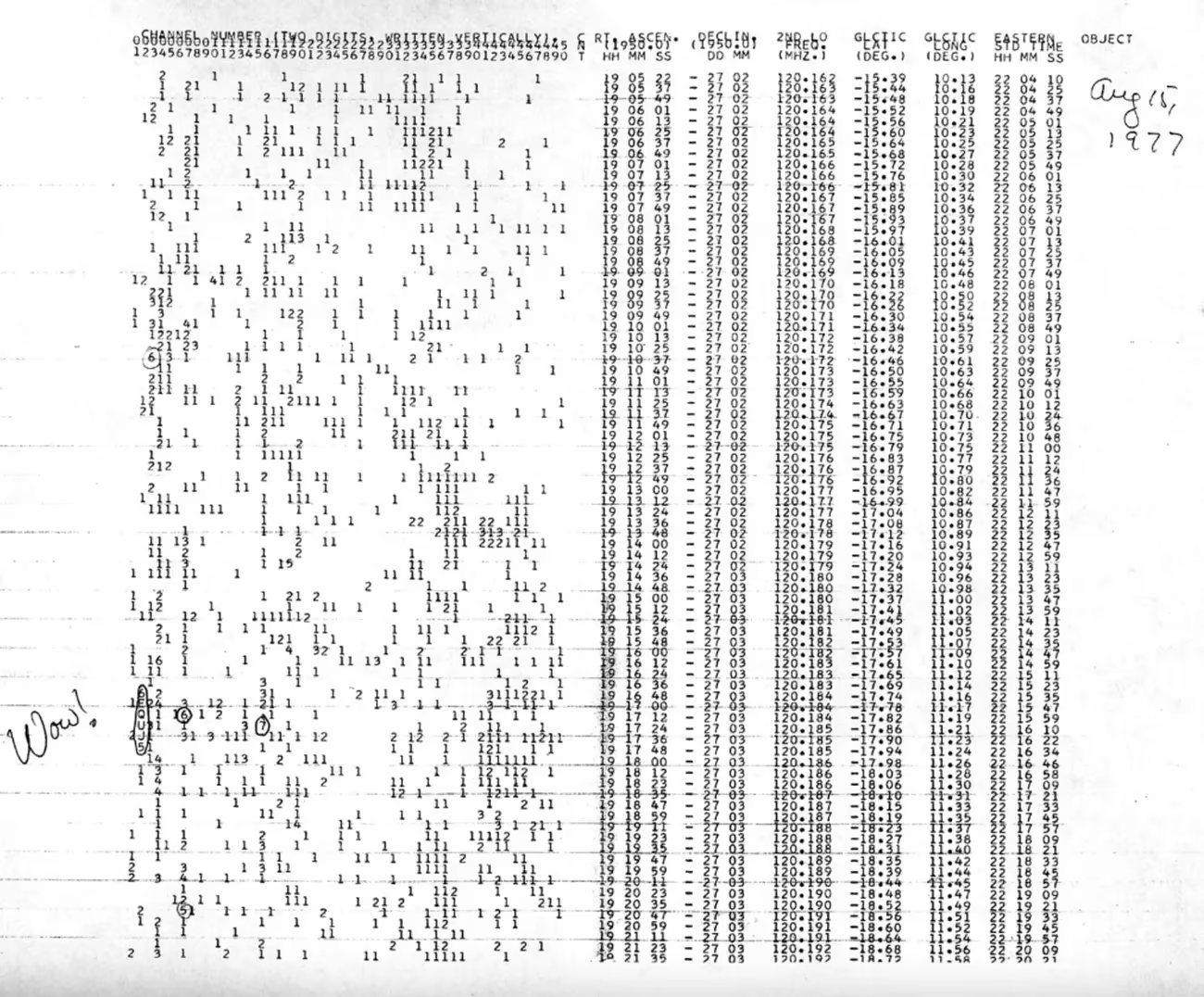

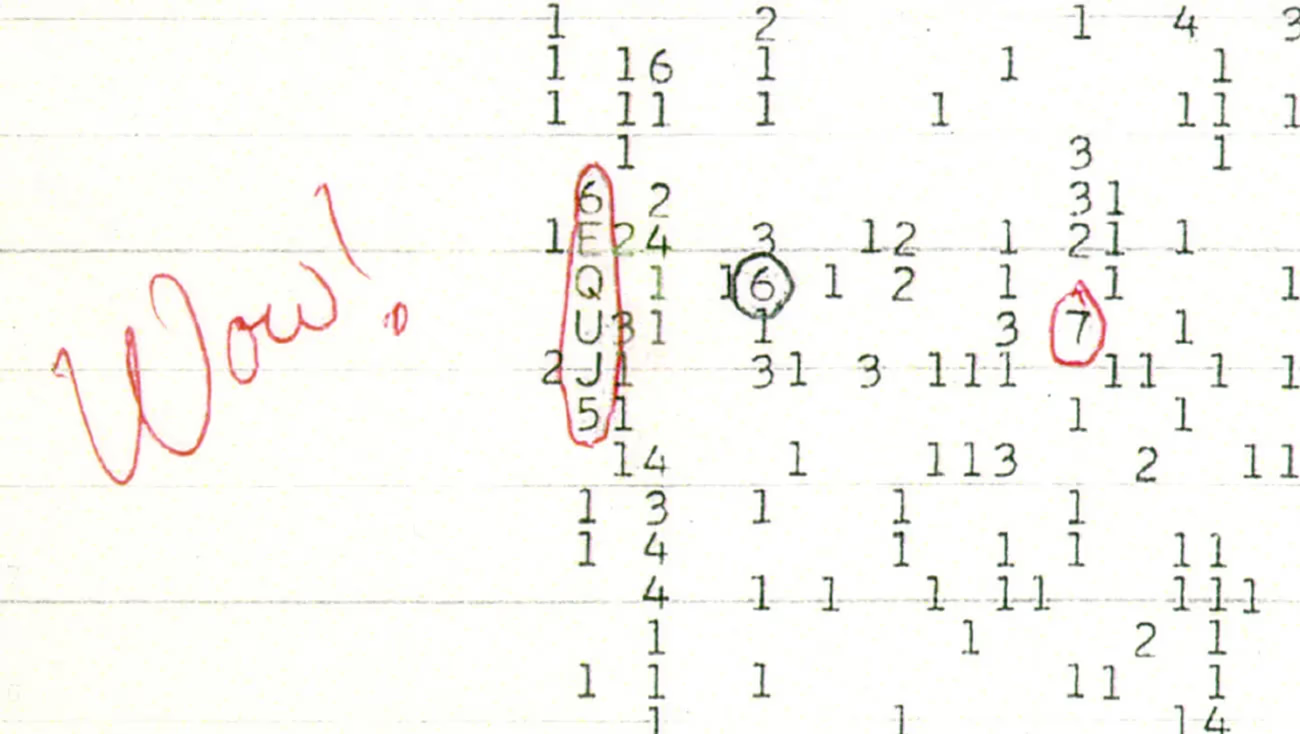

Ночью 15 августа 1977 года на радиотелескоп «Большое ухо» (Big Ear) в штате Огайо пришел странный сигнал. Он был коротким, но исключительно четким и мощным. Когда астроном, изучавший распечатку с данными, заметил резкий всплеск, он не сдержал эмоций: обвел участок и приписал сбоку всего одно слово — «Wow!».

Так «Вау-сигнал» вошел в историю SETI — как одно из самых загадочных и до сих пор не объясненных событий. Сигнал оказался в 30 раз мощнее обычного космического фонового шума и, что особенно поразительно, пришел точно на частоте водородной линии — той самой, которую Моррисон, Дрейк и другие отцы-основатели SETI считали оптимальной для межзвездной связи.

«Wow!» стал не только эмоциональной реакцией, но и символом всей идеи поиска внеземного разума: короткий, обнадеживающий, но пока без продолжения.

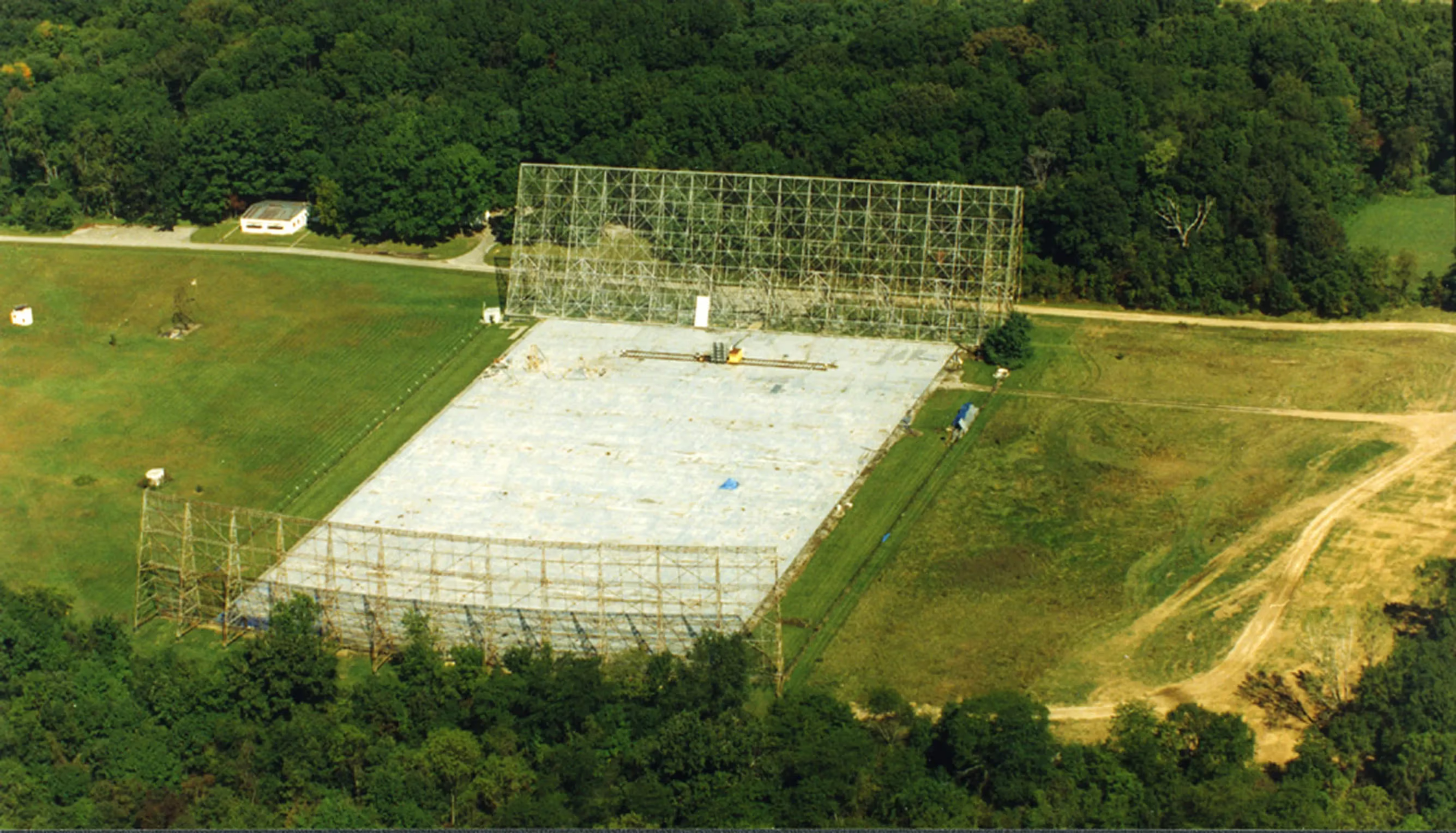

Телескоп «Большое ухо» располагался в Делавэре, штат Огайо, и принадлежал местному университету. Устройство выглядело скромно: огромный алюминиевый прямоугольник размером с три футбольных поля, с отражающими поверхностями по краям. Построенный изначально для масштабного радиообзора неба, завершенного в 1971 году, телескоп после этого передали под нужды SETI — чтобы он слушал космос в поисках внеземных сигналов.

Именно на его приемник спустя несколько лет пришел тот самый «Wow!»-сигнал. Это была уже третья попытка возродить проект «Озма» — и, как и предыдущие, она закончилась ничем. Сигнал больше не повторился. Но «Большое ухо» на мгновение дало надежду, что кто-то все же откликнулся.

Распечатка данных, в которой астрономы обнаружили сигнал «Вау!».

Фрагмент распечатки сигнала с той самой пометкой («Wow!»).

Радиотелескоп «Большое ухо».

Увы, за короткой вспышкой надежды в 1977 году последовало долгое разочарование. Все последующие попытки вновь уловить хотя бы что-то похожее на «Wow!»-сигнал неизменно оканчивались ничем. Постепенно становилось ясно: одиночный всплеск — каким бы ярким он ни был — не может быть полноценным межзвездным посланием. Но если не сообщение, то что? Ученые не могли предложить убедительного объяснения, и это породило волну спекуляций — от технических сбоев до вмешательства инопланетных цивилизаций. Только в 2017 году американский астроном Антонио Парис предложил наиболее правдоподобную версию: источник сигнала, скорее всего, находился не за пределами Галактики, а гораздо ближе. Им, предположительно, стало водородное облако, окружающее ядро одной из комет, проходивших через созвездие Стрельца в момент наблюдения — почти 40 лет назад.

История «Большого уха» не свелась к одному загадочному сигналу. Телескоп успел внести заметный вклад в астрономию — например, зафиксировал ранее неизвестные холодные межзвездные облака водорода. А в начале 1990-х его даже модернизировали в расчете на участие в новом амбициозном проекте по поиску внеземных сигналов — SERENDIP. Но этим планам не суждено было сбыться. Еще в 1980-х университет, столкнувшийся с финансовыми трудностями, продал землю, на которой располагалась обсерватория. А в 1998 году все решилось окончательно: застройщики настояли на своем, и на месте одного из важнейших телескопов ранней эпохи SETI появилось поле для гольфа и коттеджный поселок. Так символично закончилась история «уха», которое слишком рано попыталось услышать голос Вселенной.

Вторым ключевым событием в истории SETI 1970-х стало подключение к проекту NASA — шаг, который сразу придал поискам внеземного разума вес и официальный статус. Планировалось, что теперь в работу включатся две крупные государственные организации: Лаборатория реактивного движения (JPL) и Исследовательский центр Эймса при NASA. JPL должна была задействовать сеть Deep Space Network — мощные радиостанции, изначально созданные для связи с межпланетными аппаратами. Их антенны планировали использовать для систематического обзора неба в поисках сигналов разумного происхождения. Центр Эймса, в свою очередь, сосредотачивался на ближайших звездах, напоминающих Солнце, используя телескопы в Аресибо (Пуэрто-Рико), Грин-Бэнке (США), Парксе (Австралия) и Нанси (Франция). Обе группы намеревались вести наблюдения в диапазоне от 1000 до 3000 МГц — вблизи ключевых частот, связанных с водородом и гидроксидом водорода (ОН), которые считаются естественными «маяками» во Вселенной.

Радиотелескоп обсерватории Паркс в Австралии.

Станция Deep Space Network в Канберре, Австралия.

Но едва NASA объявила о своих амбициозных планах, как столкнулась с резким сопротивлением в Конгрессе. Главным оппонентом программы стал сенатор Уильям Проксмайер, известный своими атаками на «ненужные» с его точки зрения научные инициативы. По его словам, поиск разумных сигналов из космоса — не что иное как пустая трата денег налогоплательщиков, и финансировать это «увлечение фантастов» он категорически отказывался. Чтобы спасти программу, понадобилась харизма самого Карла Сагана. Он добился личной встречи с сенатором и терпеливо объяснил, что SETI — это не просто философский эксперимент, а вызов, способный стимулировать передовые технологические разработки. В качестве аргумента Саган привел петицию в защиту проекта, подписанную ведущими учеными мира, включая лауреатов Нобелевской премии.

Проксмайер сдался. Программа получила одобрение. Правда, до начала реальных наблюдений прошло еще почти десять лет: проект пришлось детально проработать и аккуратно обставить, чтобы не провоцировать новое политическое давление. Даже название ему дали максимально нейтральное — High Resolution Microwave Survey, или «Микроволновый обзор высокого разрешения». Без намеков на внеземный разум.

Но даже после преодоления политического барьера исследователи столкнулись с неожиданным препятствием — финансово-бюрократическим. Проблема заключалась в том, что гранты от NASA облагались так называемыми накладными расходами: университеты, где работали ученые, удерживали значительную долю от каждого полученного доллара. В Стэнфорде, например, эта ставка достигала 100%. То есть за каждый доллар, выплаченный ученому за участие в SETI-проекте, NASA обязана была перечислить второй — университету. Такой порядок раздражал многих, включая Джона Биллингема, который курировал программы SETI в Центре Эймса. Именно он предложил радикальное решение: создать независимую организацию, которая могла бы напрямую привлекать ученых, обходя громоздкую университетскую систему — и за куда меньшие деньги.

Так появился Институт SETI — официально зарегистрированный в Калифорнии 20 ноября 1984 года. Свою работу он начал 1 февраля 1985-го, положив начало новой главе в истории поиска внеземного разума — уже вне стен академических бюрократий.

Джилл Тартер вместе с коллегой Питером Бакусом на радиотелескопе Паркс в Австралии.

Во главе нового института встали два человека: первый генеральный директор Томас Пирсон и астрофизик Джилл Тартер — та самая, которая позже стала прототипом главной героини романа «Контакт» Карла Сагана и одноименного фильма Роберта Земекиса. Ставка была сделана на частное финансирование, и для этого был создан попечительский совет. Среди первых его членов — Фрэнк Дрейк, а со временем к совету присоединились Карл Саган, известный астроном и популяризатор науки Эндрю Фракной, гендиректор Hewlett-Packard Лью Платт, а также нобелевские лауреаты Барух Бламберг и Чарльз Таунс.

Институт SETI обосновался в самом сердце высокотехнологичного мира — в пригороде Маунтин-Вью, Кремниевая долина, между Сан-Франциско и Сан-Хосе. Рядом — Исследовательский центр Эймса NASA, с которым у института с самого начала установились тесные связи.

Сегодня структура SETI включает три основных направления. Это Научный центр имени Карла Сагана по изучению жизни во Вселенной, Образовательный центр для студентов и преподавателей, а также Центр по связям с общественностью, который ведет подкаст Big Picture Science и организует открытые лекции SETI Talks — еженедельные дискуссии с участием ведущих ученых и мыслителей.

Отказ от бюрократии — и новая тактика. Рождение института SETI, распределенные вычисления и наблюдения на частные средства

Создание независимого института действительно позволило сэкономить: административные расходы резко сократились, и NASA передала SETI почти все исследования, связанные с поиском внеземного разума. Однако едва работа началась, как программа снова оказалась под ударом — и на этот раз последствия были куда серьезнее.

С резкой критикой выступил сенатор от Невады Ричард Брайан. Он потребовал немедленно прекратить финансирование уже утвержденной программы и категорически отказался встречаться с кем-либо, кто имел к ней отношение. Ни личное обаяние Карла Сагана, ни усилия других членов SETI не помогли. В 1993 году, после всего года полноценной работы и потраченных 60 миллионов долларов, программа «Микроволнового обзора» была официально закрыта.

Тем не менее, Институту SETI удалось спасти часть начинаний. Заявки на наблюдательное время в Аресибо и Парксе уже были утверждены, и ту часть проекта, что велась совместно с Центром Эймса, удалось перезапустить под новым названием — Project Phoenix. «Феникс» дал проекту второе дыхание: с 1995 года началось систематическое сканирование радиосигналов от звезд, похожих на Солнце, в диапазоне от 1000 до 3000 МГц. А вот вторую, более масштабную часть программы — обзор всего неба с помощью антенн Deep Space Network — спасти уже не удалось.

После череды политических ударов и осознания того, насколько уязвимой может быть научная программа, зависящая от государственного финансирования, исследователи SETI начали искать альтернативные пути. Один из них — использовать уже имеющиеся данные астрономических наблюдений, не прибегая к выделению отдельного времени на телескопах. Так еще в 1980-х родился проект SERENDIP (Search for Extraterrestrial Radio Emissions from Nearby Developed Intelligent Populations), запущенный Калифорнийским университетом в Беркли при поддержке NASA и Национального научного фонда.

Главной особенностью SERENDIP стало то, что он анализировал данные, собранные во время обычных астрономических наблюдений крупнейших радиотелескопов — включая знаменитый Аресибо. Это позволяло вести поиск внеземных сигналов «на фоне» основной научной работы, без необходимости отвлекать дорогостоящее оборудование исключительно под нужды SETI.

Но такой подход породил новую проблему — объемы данных стремительно росли, и для их обработки требовались огромные вычислительные ресурсы. Ответом стало технологическое решение: в 1999 году университет Беркли запустил SETI@home — первую в истории научную программу распределенных вычислений. Миллионы пользователей по всему миру начали загружать специальное приложение и анализировать радиосигналы на своих домашних компьютерах.

SETI@home стал одним из самых масштабных краудсорсинговых экспериментов в истории науки. До завершения проекта в 2020 году в нем поучаствовали более 5,2 миллиона добровольцев. А созданная для него платформа BOINC (Berkeley Open Infrastructure for Network Computing) впоследствии легла в основу десятков других научных инициатив — от изучения болезни Альцгеймера до моделирования климата.

Телескопическая решетка Аллена в Хэт-Крик, Калифорния.

В начале 2000-х исследователи SETI предложили новую стратегию: отказаться от идеи одного гигантского радиотелескопа в пользу массива небольших антенн. Такой подход оказался экономичнее и позволял охватывать значительно более широкие участки неба. В 2007 году, при финансовой поддержке сооснователя Microsoft Пола Аллена, в обсерватории Хэт-Крик начала работу сеть Allen Telescope Array (ATA) — 42 синхронизированные антенны, изначально задуманные как часть куда более масштабного проекта из 350 установок. Но из-за нехватки финансирования SETI остановился на числе 42 — в духе Дугласа Адамса и его знаменитого «ответа на главный вопрос жизни, Вселенной и всего такого».

Сегодня сеть ATA используется в рамках сразу двух направлений. Поиск разумных сигналов ведется исключительно на частные средства — это принципиальное правило института. А вот исследования, связанные с происхождением и эволюцией жизни во Вселенной, в значительной степени поддерживаются NASA.

Ученые SETI активно участвуют в ключевых космических миссиях: от автоматических станций и марсоходов до полета «Нью Хорайзонс» к Плутону и изучения астероидов. Они также играют важную роль в обработке данных с телескопа «Кеплер» и в систематизации экзопланет — новых миров, в которых когда-то и может прозвучать ответ на наш вопрос: мы одни во Вселенной или нет?

Возвращение интереса через частную инициативу. Поддержка со стороны технологических элит и расширение горизонтов поиска

В 1978 году Карл Саган вновь сделал SETI темой национального разговора — на этот раз с помощью телевидения. Во время одного из своих частых появлений в шоу The Tonight Show он подробно обсудил поиски внеземного разума с ведущим Джонни Карсоном. Для эпохи до интернета такие эфиры были едва ли не единственным способом напрямую обратиться к широкой аудитории. И Саган использовал эту площадку блестяще — просто, увлекательно и с неподдельным энтузиазмом он говорил о возможной связи с другими цивилизациями как о реальном научном вызове, который может изменить наше понимание мира.

«Мы находимся в очень опасном моменте человеческой истории. У нас есть оружие массового поражения, мы в процессе непреднамеренного изменения климата и истощения ископаемого топлива и минералов — [накапливаются] все виды проблем, которые порождаются технологиями. Мы не уверены, что сможем пережить этот период, который я люблю называть технологической юностью. Но если бы мы получили сообщение откуда-то еще, оно показало бы, что пережить его можно. И это была бы крайне полезная информация.»

Карл Саган, planetary.org

Карл Саган, planetary.org

Слова Карла Сагана продолжают вдохновлять — не только ученых, но и тех, кто готов поддерживать науку финансово. В 2023 году Институт SETI получил крупнейшее пожертвование за всю свою историю: 200 миллионов долларов. Эти средства были завещаны Франклином Антонио, сооснователем компании Qualcomm и давним сторонником поисков внеземного разума. Более десяти лет он поддерживал работу института — и продолжил делать это даже после своей смерти.

Интерес к фундаментальной науке и тем самым «ответам на главный вопрос жизни, Вселенной и всего такого» проявляют и другие представители технологической элиты. Один из них — российский инвестор Юрий Мильнер, эмигрировавший в США. В 2012 году он учредил Breakthrough Prize — ежегодную премию для ученых, внесших значительный вклад в фундаментальную физику. Позднее премия распространилась и на другие дисциплины: науки о жизни, математику и астрономию.

На фоне этого нового интереса к большим вопросам SETI остается одним из немногих проектов, где наука, мечта и реальное финансирование продолжают работать в одном направлении — даже несмотря на десятилетия молчания со стороны космоса.

Юрий Мильнер (слева) и Фрэнк Дрейк (в центре) на панельной дискуссии с участием журналиста Кары Свишер в рамках саммита Vanity Fair New Establishment в Сан-Франциско, 7 октября 2015 года.

В 2015 году Пит Уорден, тогдашний директор Исследовательского центра Эймса NASA, узнал, что Юрий Мильнер заинтересовался темой внеземного разума — и был готов поддержать ее финансово. Так появилась инициатива Breakthrough Initiatives, в рамках которой миллиардер начал вкладываться в амбициозные научные проекты: от поиска жизни за пределами Земли и изучения экзопланет до разработки миниатюрных космических аппаратов с лазерными парусами, способных достичь системы Альфа Центавра. В том же году Уорден покинул NASA и возглавил Breakthrough Initiatives в качестве исполнительного директора.

К этому моменту в мире существовало две крупнейшие структуры, занимавшиеся поиском внеземного разума: Институт SETI и связанный с ним Исследовательский центр SETI при Калифорнийском университете в Беркли. В итоге именно берклиевский центр получил финансирование на реализацию нового проекта — Breakthrough Listen. Мильнер выделил 100 миллионов долларов на десятилетнюю программу.

Институт SETI остался за рамками основного финансирования, однако трое его представителей — включая Джилл Тартер — вошли в консультативный совет проекта. В рамках Breakthrough Listen задействованы радиотелескопы в Грин-Бэнке (США) и Парксе (Австралия). Они сканируют миллионы звезд в радиусе около 1 000 световых лет от Солнца, а также изучают плоскость Млечного Пути и ближайшие 100 галактик. Параллельно наблюдения ведутся и в оптическом диапазоне — с помощью телескопа Automated Planet Finder в обсерватории Лик.

Обсерватория Лик в Калифорнии в 2023 году.

Проект Юрия Мильнера уже приносит ощутимые плоды. Благодаря его финансированию крупнейшие радиотелескопы смогли продолжить работу — несмотря на сокращение государственного бюджета в последние годы. Кроме того, в рамках программы Fast Radio Bursts (FRB) началась систематическая регистрация так называемых быстрых радиовсплесков — коротких, миллисекундных радиоимпульсов, природа которых до сих пор остается загадкой.

Сегодня Breakthrough Listen и Институт SETI ведут самый масштабный в истории целенаправленный поиск искусственных сигналов из космоса. Используемые телескопы охватывают частотный диапазон от 1000 до 15000 МГц — для сравнения, изначальная программа NASA ограничивалась диапазоном до 3000 МГц. Параллельно развиваются новые подходы: в SETI все активнее исследуют возможности поиска в оптическом и ближнем инфракрасном спектре.

Строится и инфраструктура следующего поколения. Один из самых перспективных проектов — Square Kilometre Array в Южной Африке и Австралии: гигантская сеть компактных радиотелескопов, изначально предназначенная для классических астрономических задач, но потенциально пригодная и для SETI. Благодаря новым алгоритмам и системам машинного обучения ученые уже сейчас лучше фильтруют ложные сигналы и эффективнее работают с гигантскими массивами данных.

Вселенная по-прежнему молчит. За более чем полвека, прошедшего с запуска проекта «Озма», парадокс Ферми — «если разум есть, где же он?» — так и не получил ответа. Но в SETI не опускают рук. Они продолжают искать. И продолжают изобретать — не только новые способы слушать космос, но и способы не переставать верить, что однажды он ответит.

За пределами Земли

Млечный Путь с разных концов Земли

Невероятные снимки из ежегодного конкурса журнала Capture the Atlas

Спустя полвека советский аппарат падает на Землю после неудачного старта к Венере

Неподконтрольный вход в атмосферу ожидается в ближайшие дни — вес аппарата превышает полтонны