В июне закончилась международная конференция ООН по проблемам океана. На ней десятки стран договорились тщательнее защищать океан и инвестировать в это миллиарды евро. Заявления звучали обнадеживающе: участники обещали создать новые охраняемые зоны, ограничить промышленный вылов и восстановить коралловые рифы. Но за пределами саммита картина остается тревожной. Океан стремительно теряет способность поддерживать климатический баланс, снабжать планету кислородом и обеспечивать пищевые цепи. Его экосистемы истощаются под натиском рыболовного бизнеса, загрязнения и глобального потепления. И хотя научные решения существуют, по масштабам и скорости они пока не сравнимы с масштабами разрушения.

В мае 2025 года Дэвид Аттенборо — всемирно известный британский натуралист и один из главных голосов документального кино о природе — представил свой новый фильм под названием «Океан». Уже в первых титрах, на месте привычного возрастного ограничения, зрителей предупреждают: просмотр может вызвать страх.

И этот страх вполне обоснован. Одни из самых тревожных эпизодов связаны с донным тралением — методом промышленного лова, при котором массивные сети с металлическими обвесами волочатся по дну океана. Вместе с рыбой они вздымают тонны ила и песка, оставляя после себя опустошенный ландшафт, лишенный жизни. Под сетью гибнут не только целые экосистемы, но и разнообразные морские существа — от крошечных креветок до крупных лобстеров. То, что остается после прохода траулера, на экране напоминает последствия бомбардировки города.

Официальный трейлер фильма Дэвида Аттенборо Ocean

Однако главный страх, который остается после просмотра фильма, — это тревога за будущее самого океана. Дэвид Аттенборо, которому в этом году исполнилось 99 лет, — человек, наблюдавший за изменениями в природе почти целый век — говорит прямо: без здорового океана у человечества нет будущего. Сегодня, по его словам, усилия по разрушению морской жизни многократно превосходят попытки ее сохранить.

И все же в фильме звучит не только предупреждение, но и надежда. Аттенборо подчеркивает поразительную способность океана к восстановлению. «Если его оставить в покое, — говорит он, — он может не просто оправиться, а расцвести так, как никто из ныне живущих не видел».

Океан как климатический регулятор, источник кислорода и биологического разнообразия

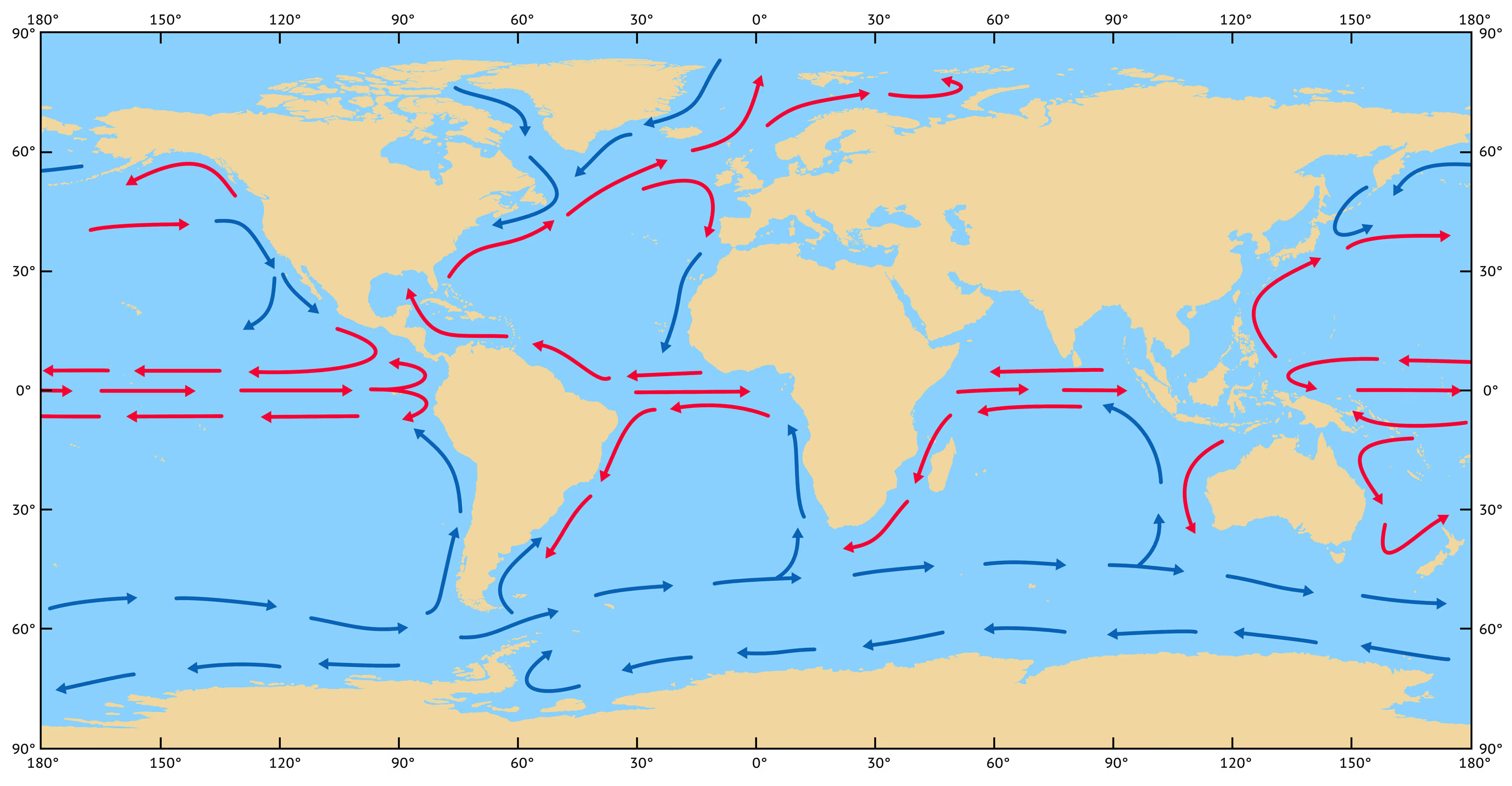

Океан покрывает более 70% поверхности Земли и играет ключевую роль в поддержании климатического баланса. Его теплые течения движутся к полюсам, охлаждаются и возвращаются обратно, влияя на погодные системы по всему миру. Но климатический кризис нарушает эту хрупкую циркуляцию: течения меняются, а вместе с ними — и климат в самых разных точках планеты.

Карта поверхностных течений Мирового океана.

Без океана людям буквально нечем было бы дышать. Он производит около половины всего кислорода на планете — больше, чем все тропические леса вместе взятые. Источник — микроскопические организмы, объединяемые под названием фитопланктон: водоросли, бактерии и другие дрейфующие формы жизни, способные к фотосинтезу. Помимо выработки кислорода, они играют критическую роль в углеродном цикле. Поглощенный ими углерод, после гибели организмов, оседает на дне океана, удерживая его вне атмосферы. Без этого механизма концентрация углекислого газа в воздухе была бы примерно на 30% выше, что привело бы к еще более стремительному потеплению.

Примерно 80% всех известных видов живых существ обитают в океане. Каждое существо играет свою роль: от морских червей, перерабатывающих органику, до акул, регулирующих численность рыб. Морская жизнь дает людям не только пищу, богатую белком, но и лекарства. Соединения морского происхождения сегодня применяются для лечения рака, вирусных заболеваний и сердечно-сосудистых проблем.

И наконец, океан — это источник огромных доходов. В 2023 году глобальная торговля товарами и услугами, связанными с морем, достигла рекордных 2,2 триллиона долларов. Самую крупную долю — 725 миллиардов — принес морской и прибрежный туризм.

Чрезмерный вылов, потепление и загрязнение ведут к обесцвечиванию рифов, гибели фитопланктона и разрушению пищевых цепей

Главная угроза, с которой сегодня сталкивается океан, напрямую связана с экономическими интересами — это чрезмерный вылов рыбы. По оценкам, каждый год в мире вылавливается от 1,1 до 2,2 триллиона рыб — в 200 раз больше, чем численность населения Земли. В 1974 году истощенными считались 10% мировых рыбных запасов, сегодня — уже почти 38%. Иными словами, в более чем трети океанических акваторий, где когда-то кипела жизнь, рыбы почти не осталось.

Это ставит под угрозу не только существование прибрежных рыболовных сообществ, но и устойчивость целых морских экосистем. Под давлением рынка исчезают целые виды. Так, за последние 40 лет популяция тихоокеанского голубого тунца сократилась примерно на 80% — в значительной степени из-за спроса на суши. В целом, 75% морских видов сегодня находятся под угрозой исчезновения — в том числе по случайной причине: из-за неразборчивых методов добычи. Донное траление, при котором сети волочатся по морскому дну, приводит к тому, что до 46% улова составляют нежелательные для рыболовов виды. Эти животные погибают и выбрасываются. Только в Средиземном море с 2000 по 2020 год таким способом было уничтожено более 172 тысяч морских черепах.

Промышленное судно с тралом в открытом море.

Рыбаки достают из трала фрагменты кораллового рифа после промышленного траления.

Мертвая морская черепаха, запутавшаяся в рыболовной сети.

Дополнительный удар наносит потепление. 2024 год стал самым жарким в истории наблюдений для морской воды. Одной из главных жертв стали коралловые рифы. При аномальном нагреве из кораллов исчезают водоросли-зооксантеллы, обеспечивающие их цвет и питание. Кораллы обесцвечиваются — это не означает мгновенную смерть, но делает их крайне уязвимыми. Если температура быстро не снижается, рифы погибают.

За последние 18 месяцев обесцвечиванию подверглись около 84% коралловых рифов по всему миру. В отдельных районах океана погибло от 20% до 93% кораллов. Это разрушает не только морские экосистемы, но и целые прибрежные экономики, зависящие от туризма и рыболовства.

Еще более тревожное последствие потепления океана — разрушение фитопланктона, основы всей морской пищевой цепи. Именно с этих микроскопических организмов начинается круговорот жизни в океане. Их исчезновение затрагивает все: зоопланктон, рыбу, морских птиц и млекопитающих. Недостаток этих «невидимых» форм жизни оборачивается гибелью самых крупных животных на планете.

Так, во время продолжительной тепловой волны в северной части Тихого океана в 2014–2017 годах, где обитает одна из крупнейших популяций горбатых китов, численность этих животных сократилась на 20%. Более 7 000 особей погибли из-за нехватки корма — зоопланктона и мелкой рыбы.

В 2024 году NASA запустило спутник, зафиксировавший появление все большего числа так называемых океанических пустынь — районов с критически низким содержанием питательных веществ и почти полным отсутствием фитопланктона. Это означает, что целые зоны океана становятся биологически мертвыми.

Изменения климата не только уничтожают фитопланктон, но и нарушают его поведение. Некоторые виды при потеплении начинают активно цвести и вырабатывать токсины, опасные для других форм жизни. Весной 2025 года на пляжах Калифорнии волны выбросили десятки морских львов и дельфинов, страдавших от судорог и отравлений. Только на побережье Санта-Барбары и Вентуры было обнаружено более 150 морских львов и около 50 дельфинов, отравленных водорослями — часть из них погибла, других пришлось усыпить.

Климатические угрозы усугубляются еще одной долговременной катастрофой — пластиковым загрязнением. По разным оценкам, от 8 до 10 миллионов тонн пластиковых отходов ежегодно попадают в океан. Некоторые прогнозы утверждают, что уже к 2050 году масса пластика может превысить биомассу всей океанической рыбы — хотя точность этих подсчетов остается предметом дискуссий. Тем не менее масштабы загрязнения очевидны, и их последствия — от микропластика в теле морских животных до распадающихся сетей-призраков, убивающих все живое — становятся все более необратимыми.

Горячее будущее

«Климатический реализм»

Мир на три градуса теплее и хладнокровнее

Морская жара как новая норма

Что стоит за аномальным потеплением океанов?

Новые международные усилия по охране океана: соглашения, инициативы и реальные пределы воздействия

Попытки защитить океан предпринимаются уже много лет, но ощутимых сдвигов добиться пока не удалось. Очередная попытка была сделана в июне 2025 года на четырехдневном саммите ООН по проблемам Мирового океана, который прошел в Ницце. В нем приняли участие лидеры 60 стран и 190 министров — масштаб, соответствующий масштабам самой проблемы.

Ключевым вопросом встречи стало продвижение Соглашения о сохранении биоразнообразия международных вод — документа, известного как Соглашение об открытом море. Это первый международно-правовой инструмент, направленный на защиту морской жизни в водах, не принадлежащих ни одному государству.

До 1982 года международные воды оставались территорией без правил: природные ресурсы там добывались бесконтрольно. Принятая тогда Конвенция ООН по морскому праву установила обязанность охранять морскую среду даже за пределами национальной юрисдикции, но практически не повлияла на ситуацию — хищнический вылов продолжился.

Новое соглашение предусматривает создание морских охраняемых зон в открытом море и обязывает страны проводить экологические оценки перед началом крупномасштабной добычи ресурсов — будь то промысел, строительство или подводное бурение. Кроме того, страны обязуются делиться научными данными, включая открытия с потенциальной медицинской ценностью, с другими государствами, особенно с развивающимися — такие открытия не должны становиться частной собственностью.

Формально Соглашение об открытом море было принято ООН еще в 2023 году, но для вступления в силу его должны ратифицировать 60 государств. К началу саммита это сделали 31 страна, к завершению — уже 50. Несколько других государств пообещали завершить процесс ратификации в ближайшее время, так что документ может вступить в силу уже в начале 2026 года.

Кроме этого, на саммите были озвучены и другие инициативы. Германия заявила о планах по расчистке Балтийского и Северного морей от затонувших боеприпасов. 37 стран во главе с Панамой и Канадой объявили о создании коалиции против шумового загрязнения океана. Индонезия совместно со Всемирным банком запустила так называемые «коралловые облигации» — механизм финансирования восстановления рифов. Европейский союз пообещал вложить 1 миллиард евро в проекты по сохранению экологического баланса морской среды.

Особое внимание привлекло заявление Французской Полинезии о создании крупнейшей в мире охраняемой морской территории — почти 5 миллионов квадратных километров. О планах создать или расширить аналогичные зоны также заявили Испания, Чили, Португалия и ряд других стран. Всего планируется организация около 20 новых охраняемых участков.

На практике это означает, что в пределах таких зон может быть ограничен или полностью запрещен промышленный лов рыбы, туризм, судоходство и добыча ресурсов. Там ведутся научные наблюдения, а в периоды нереста или миграции животных доступ закрывается полностью.

Сегодня в мире насчитывается более 5 000 морских охраняемых зон, которые, по официальным оценкам, покрывают около 8% поверхности Мирового океана. Однако многие из этих участков допускают деятельность, разрушающую экосистемы — включая донное траление. По более строгим подсчетам, под полной защитой находится менее 3% океана.

Нехватка политической воли и финансов тормозит реализацию глобальных экологических соглашений

На конференции ООН по биоразнообразию COP15 в 2022 году была принята глобальная инициатива «30 до 30» — она обязывает страны к 2030 году взять под эффективную охрану не менее 30% суши и океана. Это амбициозная цель, отражающая консенсус о том, что без масштабных и системных мер сохранить хрупкие экосистемы уже не удастся.

Однако, несмотря на декларации, реальный прогресс остается ограниченным. По оценкам природоохранных организаций, для реализации этой инициативы только в морской сфере необходимо около $16 миллиардов в год. Сейчас же выделяется в десять раз меньше — всего $1,2 миллиарда. И, как показывает анализ национальных стратегий, многие страны пока не готовы к финансовым и политическим обязательствам. Из 137 представленных в этом году национальных планов ООН только 42% содержат четкое обещание достичь целевого показателя в 30%. Более половины стран предлагают менее масштабные меры — или вовсе не указывают конкретных цифр. Россия входит в число государств, которые не представили планов по защите суши и океана вообще.

До 2030 года остается всего пять лет. В ООН признают: «30 до 30» — это огромный вызов, который можно преодолеть только при условии глобального сотрудничества. Но уже сейчас становится очевидно: мир движется слишком медленно и разрозненно, чтобы успеть.

Схожая ситуация — в борьбе с пластиковым загрязнением. Переговоры ООН по созданию международного договора в этой сфере в 2024 году завершились безрезультатно. В Пусане страны не смогли договориться даже о базовых принципах: стоит ли ограничить само производство пластика или достаточно сосредоточиться на его переработке.

Разногласия проходят по геополитическим и экономическим линиям. Коалиция из 100 стран — в основном государства Европы, Африки, Латинской Америки и Тихоокеанского региона — выступает за радикальные меры: прекращение выпуска неперерабатываемых пластиков и установление квот на производство остальных. Против — экспортеры нефти, включая Саудовскую Аравию и Россию. Их позиция: производственные ограничения не нужны, нужно лишь улучшить системы переработки.

Между тем проблема накапливается. В Тихом океане продолжает расти так называемое Большое тихоокеанское мусорное пятно — гигантское скопление пластиковых отходов, напоминающее не столько остров, сколько густой суп из микрочастиц. Его площадь уже втрое превышает территорию Франции.

На фоне отсутствия международного контроля инициативу берут на себя отдельные энтузиасты. Голландская организация The Ocean Cleanup, основанная студентом Бояном Слатом, разработала устройство, способное очищать океан от пластика со скоростью одно футбольное поле за пять секунд. Но даже самые технологичные решения, по мнению ученых, не способны справиться с масштабом загрязнения — без запрета на одноразовый пластик и фундаментального пересмотра глобальной системы потребления.

Следующий раунд переговоров ООН по пластиковой проблеме запланирован на август 2025 года в Женеве. Грядущий договор уже сравнивают с Парижским соглашением по климату — как по значимости, так и по сложности реализации. Вопрос в том, удастся ли на этот раз договориться — и, главное, выполнить договоренности. Или все закончится, как это уже не раз бывало: красивыми обещаниями без реального действия.