В феврале 2024 года президент Аргентины Хавьер Милей принял решение, которое подводит черту под многолетним историческим молчанием: Национальный архив опубликовал 1850 документов, связанных с бегством и укрывательством нацистских преступников на территории страны. Хотя формально эти материалы были рассекречены еще в 1992 году, ранее ознакомиться с ними можно было лишь в специально выделенном помещении в Буэнос-Айресе. Теперь они стали доступны широкой публике. И из этих разрозненных справок, донесений, газетных вырезок и служебных записок складывается тревожная картина: Аргентина десятилетиями укрывала фигурантов международного розыска — в том числе тех, кто был напрямую причастен к Холокосту и массовым убийствам.

Когда в 1960 году агенты «Моссада» похитили Адольфа Эйхмана с улицы в пригороде Буэнос-Айреса, аргентинские власти публично осудили операцию как нарушение суверенитета. Но за этим дипломатическим шумом скрывалось иное: кто-то в силовых структурах, судя по всему, знал о местонахождении Эйхмана, но предпочел не мешать. Архивные документы не столько подтверждают этот факт, сколько дают понять: система знала, но действовала выборочно — в условиях политического расчета, фрагментированности и отсутствия устойчивой институциональной воли.

Адольф Эйхман.

Особый интерес Центра Симона Визенталя, участвовавшего в переговорах с аргентинскими властями, вызывает возможная роль банковской группы Credit Suisse. По данным исследователей, банк мог помогать в переводе капитала, полученного от ограбления жертв Холокоста, в Южную Америку. Эти средства, вероятно, частично использовались для финансирования побегов. Хотя прямых доказательств в архиве нет, ряд упоминаний позволяет выстраивать такие гипотезы.

В центре рассекреченных материалов — десятки историй. Среди них — фигуранты международных розыскных дел: Адольф Эйхман, Йозеф Менгеле, Клаус Барби, Вальтер Кучман, Эдуард Рошман, Йозеф Шваммбергер, Анте Павелич. Некоторые из них умерли на свободе, так и не услышав приговора. Другие были пойманы лишь спустя десятилетия. У каждого — свой маршрут, но почти у всех — одна система помощи: фальшивые документы, гуманитарные и церковные прикрытия, снисходительность аргентинских властей.

Эйхман — один из главных организаторов Холокоста, возглавлявший отдел IV-B4 в Главном управлении имперской безопасности. Именно он курировал логистику депортации миллионов евреев в лагеря смерти. После войны он воспользовался «крысиной тропой» — маршрутом побега через Италию, организованным при участии католических структур и австрийского епископа Алоиза Худала. В Аргентине он жил под именем Рикардо Клемент. Лишь в 1960 году его нашли агенты «Моссада», вывезли в Израиль и судили — это был первый в истории страны международный процесс по обвинению в геноциде.

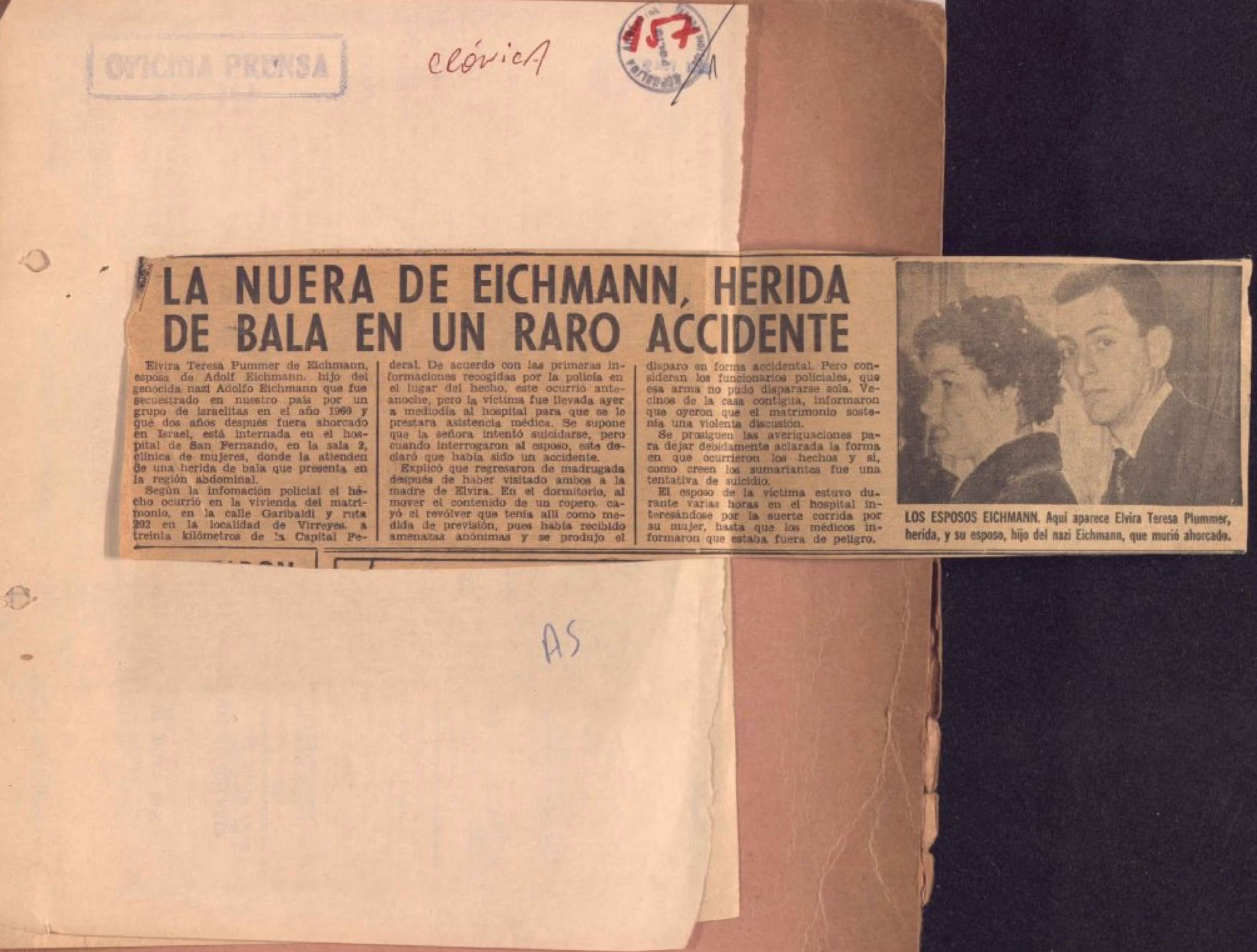

Йозеф Менгеле.

Йозеф Менгеле, врач СС из Освенцима, известный чудовищными экспериментами над заключенными, также оказался в Аргентине, где жил под именем Хельмут Грегор. В 1956 году он получил документы на свое настоящее имя, фактически легализовавшись. После запроса Германии на его экстрадицию в 1959 году он бежал в Парагвай, а затем в Бразилию, где умер в 1979-м. Его личность была подтверждена лишь в 1985 году с помощью эксгумации и генетической экспертизы. Менгеле так и не услышал ни одного обвинительного приговора.

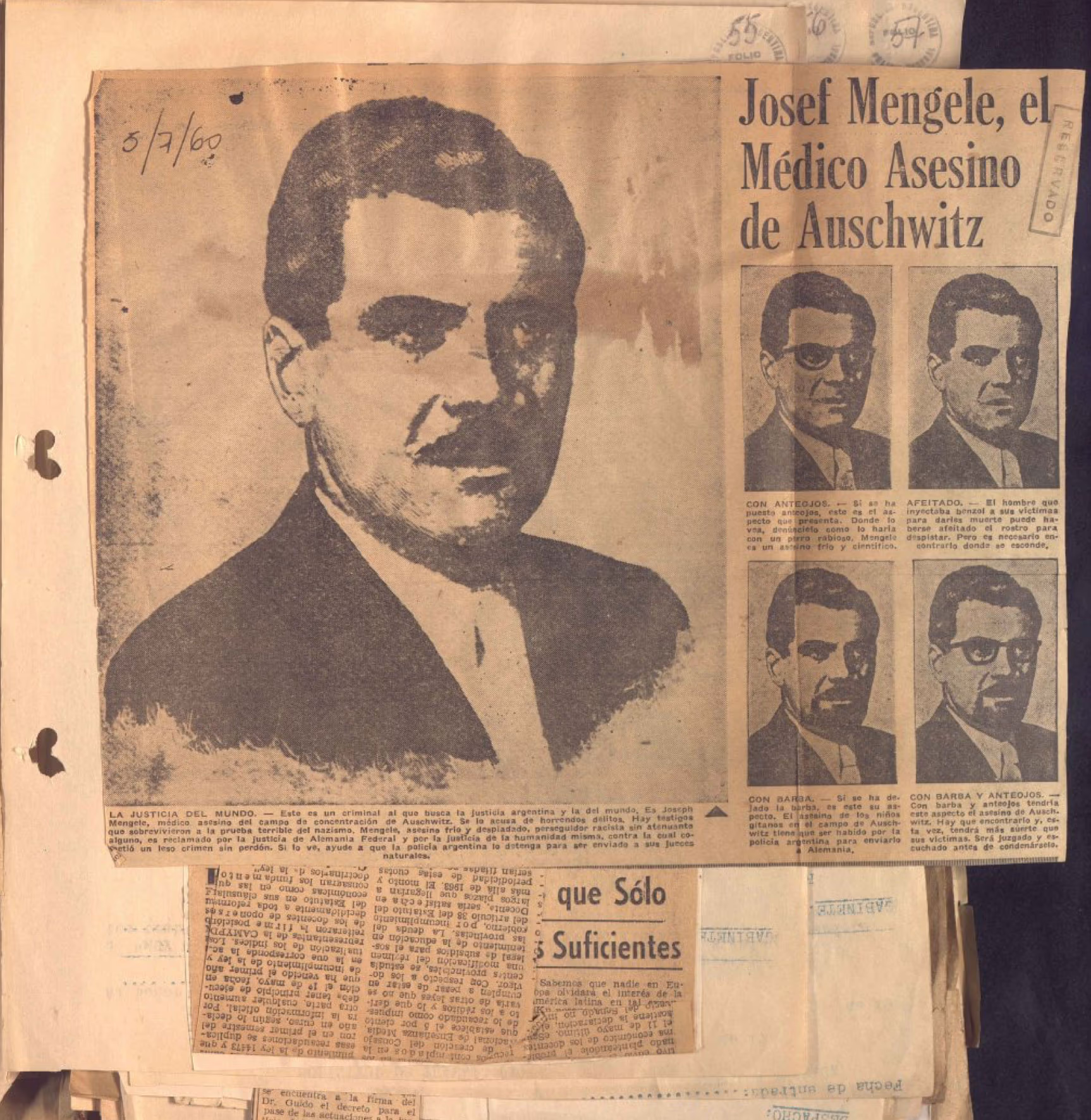

Вальтер Кучман.

Вальтер Кучман, офицер гестапо и командир айнзацгруппы, причастный к массовым убийствам евреев в Польше и на Западной Украине, скрывался в Аргентине под вымышленным именем. Благодаря Симону Визенталю немецкие власти добились ордера на его экстрадицию, но Кучман успел бежать. Он был задержан лишь в 1985 году и умер до передачи в ФРГ.

Клаус Барби, глава гестапо в Лионе, известный как «лионский мясник», после войны сотрудничал с американскими спецслужбами, а затем осел в Боливии под именем Клаус Альтман. Его выдали Франции только в 1980-х. В 1987 году он был приговорен к пожизненному заключению за преступления против человечности и умер в тюрьме в 1991 году.

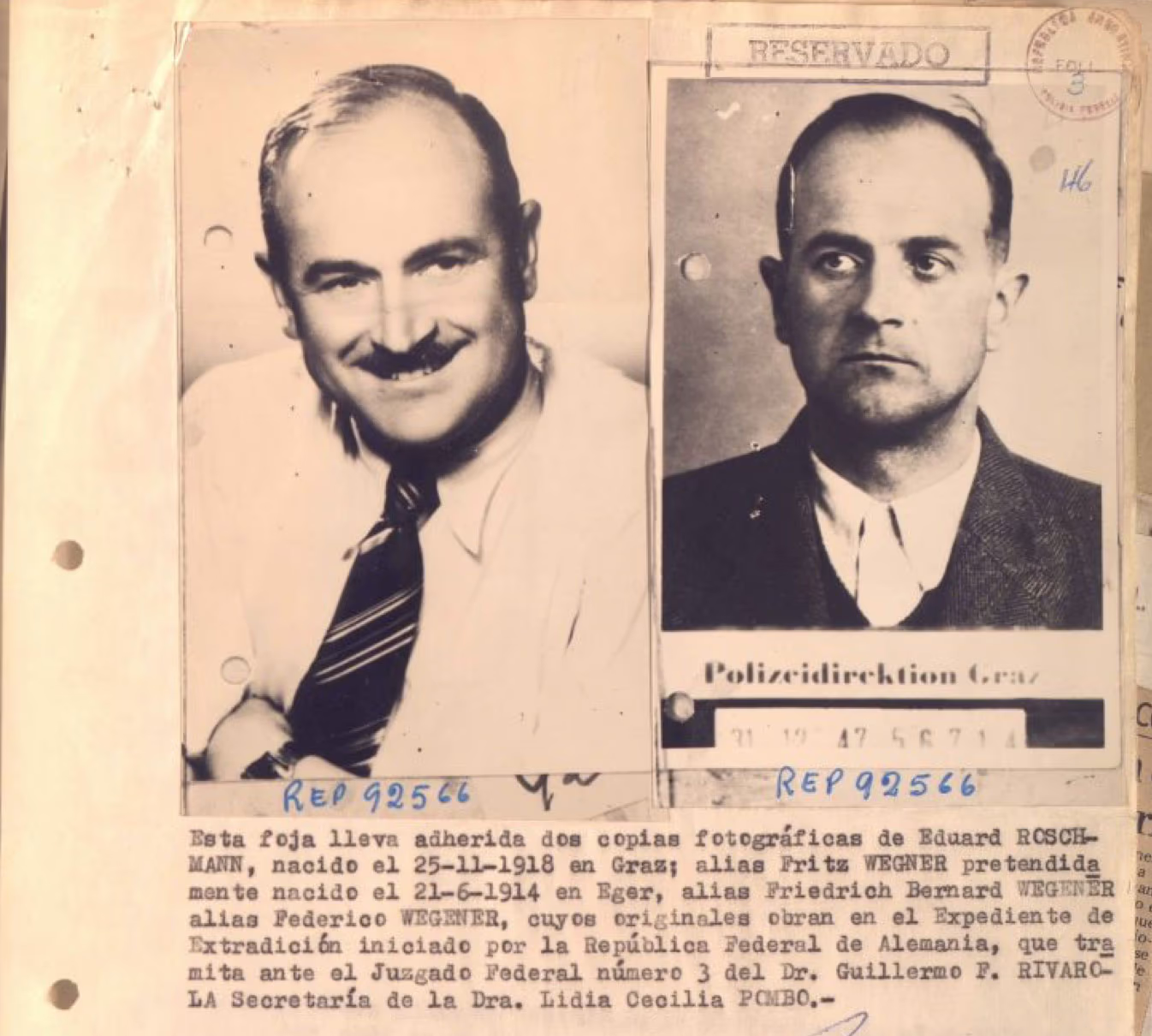

Эдуард Рошман.

Эдуард Рошман, бывший комендант Рижского гетто, прибыл в Аргентину в 1948 году. Там он получил гражданство под именем Федерико Вегенер. Когда Германия добивалась его экстрадиции, он сбежал в Парагвай, где умер в 1977 году, так и не предстал перед судом.

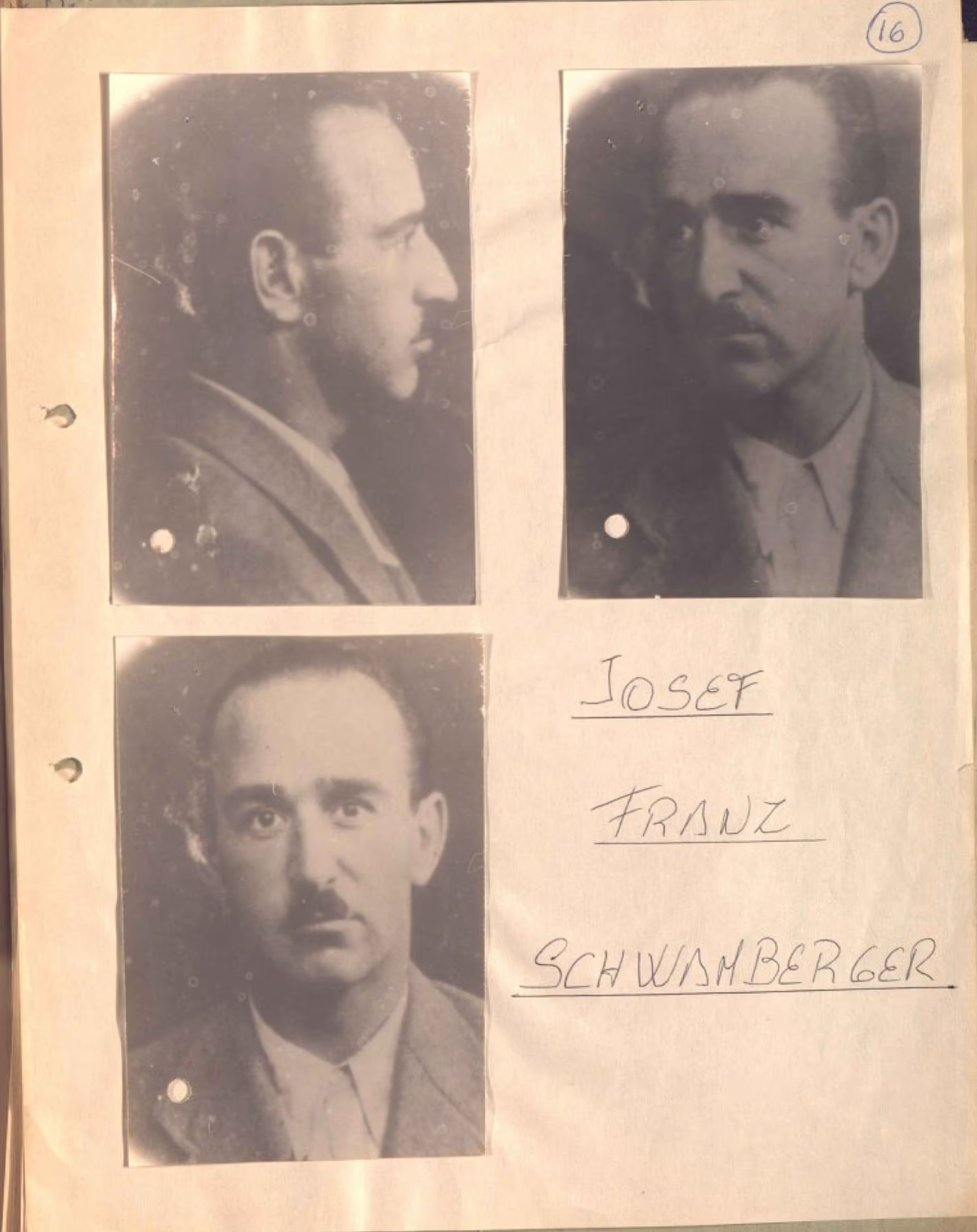

Йозеф Шваммбергер.

Йозеф Шваммбергер, комендант нескольких концлагерей в Польше, жил в Аргентине с 1950-х. Его экстрадиции добивались с 1970-х годов, но фактически выдали только в 1990 году. В Германии он был приговорен к пожизненному заключению и умер в тюрьме в 2004 году.

Анте Павелич, лидер пронацистского Независимого государства Хорватия, прибыл в Аргентину в 1948 году, выдав себя за священника. Он основал там антикоммунистическое движение, но после запроса на экстрадицию бежал в Чили и затем в Испанию, где умер в 1959 году.

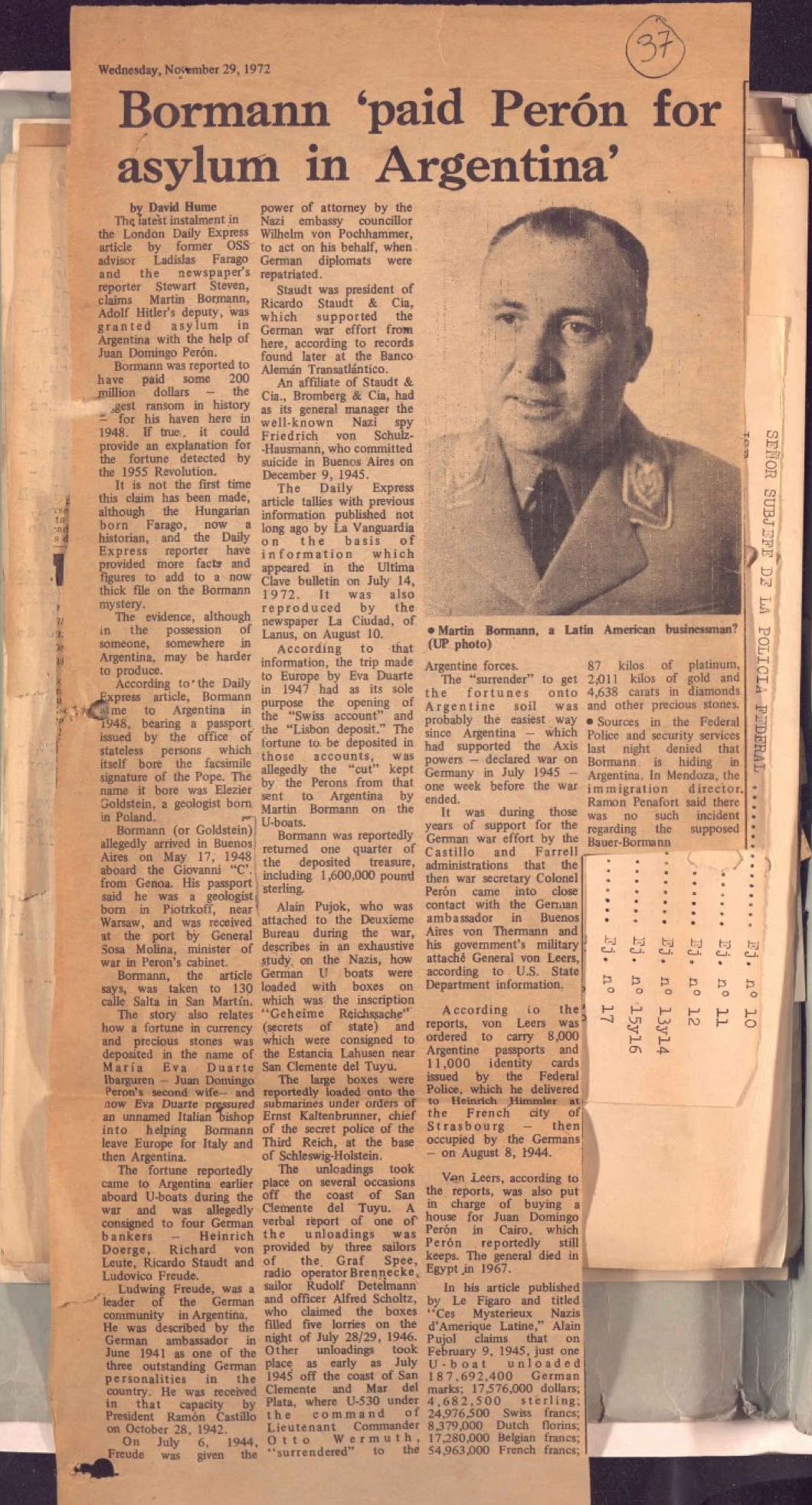

Документы содержат и сведения о Мартине Бормане, ближайшем помощнике Гитлера, который, по официальной версии, погиб в Берлине в 1945 году. Однако слухи о его бегстве в Южную Америку десятилетиями циркулировали в медиа и спецслужбах. Аргентинские архивы фиксируют множество попыток проверить эти сообщения, но приходят к выводу: доказательств его присутствия в регионе не найдено.

Мартин Борман.

Публикация архива важна не только из-за биографий. Она позволяет понять, как аргентинские власти воспринимали этих людей — как угрозу, как ресурс или как нечто, чего лучше не замечать. В годы Перона беглецы могли быть полезны: у власти был интерес к немецким военным, инженерам, специалистам. После 1955 года началась эпоха нестабильности, военных переворотов, разрушения институциональной памяти. Даже если кто-то в аппарате что-то знал, он редко передавал это дальше.

Менгеле — один из самых одиозных преступников нацистской эпохи — спокойно жил в стране под своим именем. Его экстрадиции никто не добивался, пока запрос не пришел извне. Аналогично и с Эйхманом: спецслужбы могли знать, но молчали. Израильская операция вызвала громкое дипломатическое возмущение, но в глубине бюрократического аппарата, возможно, ее кто-то даже одобрил.

Только в 1983 году, после перехода к демократии, Аргентина начала последовательно сотрудничать с международными расследованиями, удовлетворять запросы на экстрадицию, открывать архивы. Рассекречивание документов в 1992 году стало первым шагом, а нынешняя публикация — актом завершения. Или, как минимум, напоминанием: нацистские преступления не исчезают, если не названы — они растворяются в институциональной амнезии.

Эхо войны

«Слишком многие молчали и отворачивались»

BMW, Bayer, Volkswagen, Siemens и еще 45 крупнейших компаний Германии признали ответственность за приход нацистов к власти в 1933 году

Война, за которую воюют снова

Вторая мировая война больше не принадлежит прошлому. Она вновь стала ареной борьбы — не за территории, а за право на истину. Для России это последний легитимирующий миф. Для Украины — пространство борьбы за свободу быть собой