Сближение России и Китая, начавшееся после 2014 года и ускорившееся на фоне войны, сегодня дает противоречивые плоды. Торговля растет, риторика синхронизирована, союз демонстрирует внешнюю устойчивость — но при этом нарастает стратегическая асимметрия. Москва теряет инициативу, превращаясь в младшего партнера Пекина. Формула «равноправного партнерства» все чаще оказывается формой зависимости, заметной в экономике, военной сфере и символике. Этот перекос способен породить новое раздражение — уже не на Запад, а на Восток.

Присутствие Си Цзиньпина на юбилейных торжествах в Москве стало главным символическим моментом — окончательной фиксацией провала попыток администрации Трампа расколоть ось Пекин—Москва. При этом устойчивость китайско-российского сближения скорее зависит от внутренних факторов, чем от давления извне. Как и в прошлом, потенциальный разрыв может быть вызван не внешним вмешательством, а нарастающими противоречиями внутри альянса.

Несмотря на риторику «безграничной дружбы», альянс основан на глубоком неравенстве: Китай выступает почти монопольным потребителем российских ресурсов и одновременно — поставщиком критически важного импорта. Минеральное сырье составляет около 80% российского экспорта в Китай, тогда как объем китайских инвестиций в Россию остается незначительным и практически не растет. Такая структура ближе к модели сырьевой зависимости 1990-х годов, чем к равноправному партнерству.

Cи Цзиньпин и Владимир Путин на параде в Москве. 9 мая 2025 года.

Растущая зависимость от Китая вынуждает Москву идти на уступки, в том числе за счет собственной международной маневренности. В стремлении оспорить западный порядок Россия оказывается втянута в новую однополярность — с центром уже не в Вашингтоне, а в Пекине.

Если вера элиты и общества в «поворот на Восток» столкнется с разочарованием, прежняя антизападная мобилизация может смениться «восточным ресентиментом». Россия, оспаривая прежнюю зависимость, незаметно оказалась в новой — еще более несимметричной.

Попытка США расколоть союз Москвы и Пекина провалилась, но прочность альянса строится на символах, а не институтах

Визит Си Цзиньпина на празднование 80-летия Победы в Москве стал не просто повторением выверенного протокола — он приобрел демонстративный характер. Когда Путин и Си поочередно чествуют победы в Москве и Пекине, это превращается в попытку заявить альтернативную версию мировой истории — и, шире, мироустройства.

Особый контекст придает визиту новая конфигурация внешней политики: Китай ведет тарифную войну с США, Россия — в изоляции после отказа от «перезагрузки» с Вашингтоном. Предложение администрации Трампа выстроить частичное сотрудничество с Кремлем в обмен на отдаление от Пекина не возымело действия. Характерно, что в день инаугурации Трампа Си и Путин провели видеопереговоры — символ солидарности перед лицом новой американской администрации. И хотя победа в войне остается недостижимой, на Красной площади они демонстрируют устойчивость политического союза, пережившего внешнее давление.

Попытка вбить клин между Москвой и Пекином выглядела плохо продуманной. Энергетические и арктические инициативы Вашингтона носили декларативный характер, не затрагивая глубинной мотивации: альянс двух держав зиждется не только на прагматике, но и на общем идейном фундаменте — отторжении либерализма, симпатии к этатизму и ревизионистском взгляде на мировой порядок.

Как подчеркивают Майкл Макфол и Эван Медейрос, союз основан на совпадении базовых стратегий: контроль над оппозицией, укрепление государства и стремление изменить глобальный баланс — это не тактика, а долговременная установка. Подобно тому, как раскол СССР и Китая в XX веке стал результатом внутренних противоречий, нынешний союз тоже уязвим прежде всего изнутри. Источники The Washington Post утверждают, что тема американских попыток посеять разлад обсуждалась в личных переговорах Путина и Си.

На первый взгляд альянс устойчив: общая антагонистическая позиция к США делает его прочным. Но именно внутренняя асимметрия — стратегическая и экономическая — делает его потенциально нестабильным. Москва играет роль младшего партнера, положение которого может быть терпимым лишь в условиях внешнего давления. С уходом этого давления — или в случае появления новых вызовов — напряжение внутри союза будет только расти.

Торговля между Россией и Китаем бьет рекорды, но структура обмена усиливает уязвимость Москвы

В 2024 году товарооборот между Россией и Китаем достиг рекордных $245 млрд, и на Китай пришлось уже треть всей российской внешней торговли — ровно столько, сколько ранее приходилось на ЕС. Однако темпы роста почти замерли: +1,9% за год. Экономическое сближение близится к насыщению, при этом перекос в его структуре усиливается.

Из $129,3 млрд экспорта в Китай 78% составило минеральное сырье. До войны аналогичный показатель в торговле с ЕС составлял 62%. Китай, в отличие от Европы, закупает ресурсы в наименее переработанном виде. Так, импорт медных концентратов вырос на 71%, а готовой меди — сократился на 6%.

Это логика вертикального разделения труда: Россия поставляет сырье, Китай контролирует переработку. Перенос производств «Норникеля» в Китай позволяет обходить санкции, но одновременно выводит добавленную стоимость за пределы страны, еще больше усиливая зависимость.

Для Китая Россия — один из торговых партнеров с долей около 4%. Для России Китай стал критически важным экономическим анклавом. Санкции отрезали Москву от Запада, и у нее почти не осталось альтернатив — ни покупателей, ни поставщиков. Почти 60% импорта из КНР составляют товары, необходимые для функционирования экономики: станки, электроника, транспорт. Вне Китая доступ к ним закрыт.

Такой перекос создает уникальную ситуацию: Китай — одновременно монопольный поставщик и монопсонический покупатель. В автопроме это проявляется особенно ярко. По данным «Автостата», китайские бренды заняли 60% рынка, вытеснив не только западные, но и российские. Даже «АвтоВАЗ» оказался вынужден выпускать китайские модели под российскими брендами. Это уже не кооперация — это вынужденная технологическая зависимость.

На рынке грузовиков доля Китая — почти две трети. Sitrak обогнал КАМАЗ, заняв 20% рынка, тогда как доля последнего сократилась до 17%. Попытки административного вмешательства — вроде запрета на импорт Shacman — вряд ли смогут изменить тренд. Китай предлагает более дешевую, конкурентоспособную и разнообразную технику.

Россия уступает контроль над внутренним рынком в обмен на доступ к товарам и возможности сбыта сырья. Эта логика напоминает колониальную. Как предупреждает советник главы Центробанка Кирилл Тремасов, возможная девальвация юаня усилит этот тренд: китайский импорт станет еще дешевле, а российские производители — еще уязвимее.

Несмотря на рекордную торговлю, Китай не спешит инвестировать в Россию — и этим усиливает ее уязвимость

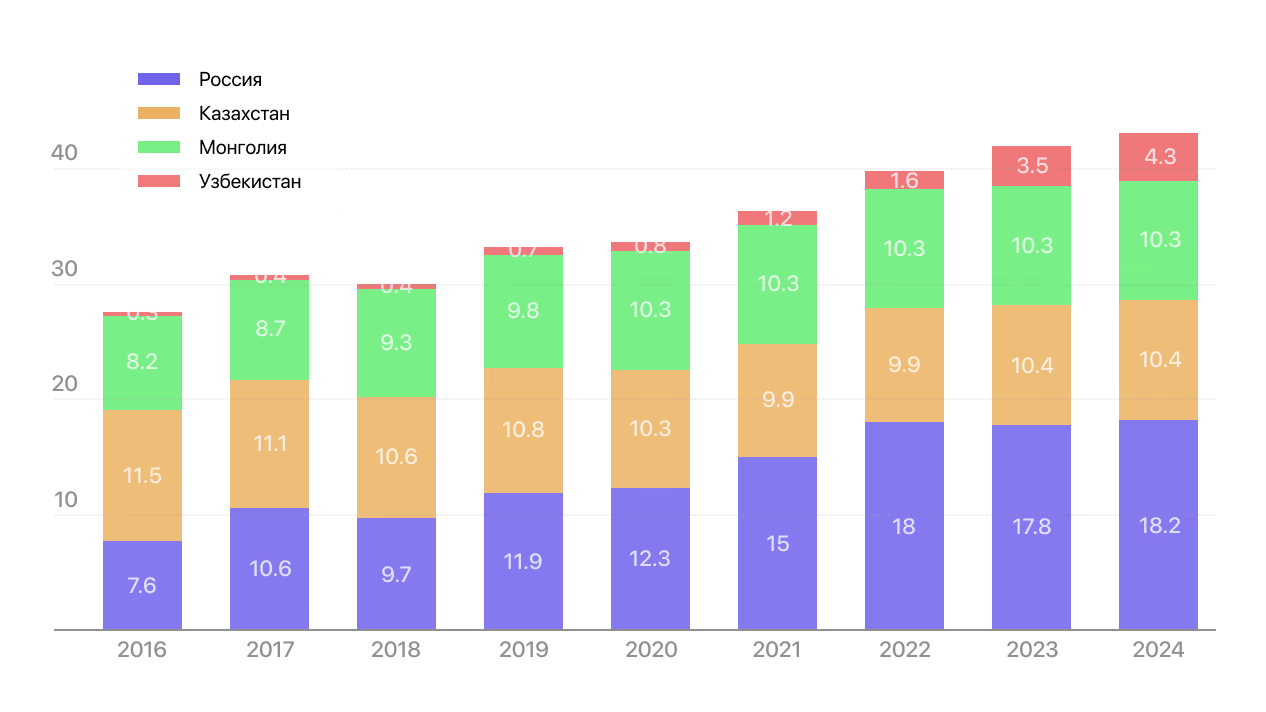

Торговый бум между Россией и Китаем не подкреплен инвестициями. По данным Евразийского банка развития, в середине 2024 года объем накопленных китайских инвестиций в Россию составил лишь $18,2 млрд — менее 1% ВВП. Почти четверть этой суммы пришлась на один проект — «Ямал СПГ». За весь 2023 год прирост составил символические $0,4 млрд.

В относительных показателях Россия сильно уступает: в Казахстане китайские инвестиции эквивалентны 4% ВВП, в Монголии — 50%. Даже Узбекистан становится приоритетом: там компания EXEED запустила автосборочное производство, тогда как в России подобные проекты фактически остановлены.

Динамика накопленных прямых инвестиций КНР в странах Евразийского региона, 2016–2024, млрд долларов

Даже в сфере промышленности Китай действует избирательно: на всю Россию приходится 14 проектов на $6,6 млрд. Пекин избегает высоких политических и санкционных рисков, концентрируясь на сырьевых и инфраструктурных активах.

Сдержанность Китая объясняется не только санкциями. Россия интересует его как рынок сбыта, а не как объект индустриализации. Пересечения интересов по отраслям редки. Особенно чувствителен фактор вторичных санкций: даже до 2022 года случаи привлечения китайских займов были единичными, сейчас же риски стали системными.

Тем не менее, юань де-факто занял место резервной валюты в российской финансовой системе. Согласно отчету Банка России за 2023 год, ограниченность инструментов диверсификации предопределила ключевую роль юаня в управлении резервами. Это делает макрофинансовую стабильность Москвы зависимой от монетарной политики Пекина.

Опасения вызывают и возможные действия китайских властей. Как напоминает обозреватель Bloomberg Шули Рен, в 2018 году Пекин девальвировал юань на 10% в ответ на санкции США. Сейчас регулятор вновь допустил курс выше 7,2 за доллар и ограничил покупку валюты госбанками. Девальвация может ударить по стоимости российских активов, номинированных в юанях, и по конкурентоспособности отечественных производителей.

«Финансовый разворот на Восток» на деле не привел к притоку капитала, а стал каналом импорта внешних рисков. Пока их удается компенсировать за счет экспорта и бюджетных вливаний, но этот ресурс исчерпаем. Отсутствие инвестиций становится одним из главных ограничений роста.

В отличие от прежних отношений с Европой, где Россия поднималась по цепочкам добавленной стоимости, китайская модель все больше напоминает неоколониальную. Москва не получает ни технологий, ни доступа к рынкам, ни реального партнерства. Лишь стабильное неравенство.

Центральная Азия, Африка и Балканы становятся аренами скрытого соперничества Москвы и Пекина

За внешней демонстрацией единства между Москвой и Пекином все заметнее проступают зоны геополитического трения. Главная из них — Центральная Азия, где Россия стремится сохранить постимперское влияние, но все чаще уступает инициативу Китаю. Москва по-прежнему сильна культурно и военным присутствием, однако ее агрессивная внешняя политика подталкивает местные элиты к перетяжке баланса в пользу Пекина.

Китай действует прагматично, без имперских лозунгов, выстраивая зависимость через инфраструктуру, логистику и ресурсы. В 2023 году его торговля с регионом выросла на 27%, достигнув $89 млрд. Почти половина — товарооборот с Казахстаном. В Узбекистане Китай закупает свыше 80% всего экспортируемого газа.

Энергетическая инфраструктура — еще один элемент контроля. Уже построены три ветки газопровода из Туркменистана, и скоро начнется строительство четвертой. В Таджикистане и Киргизии Китай доминирует в добывающем секторе, инвестирует в месторождения и дороги. Проект железной дороги Китай—Киргизия—Узбекистан (CKU) позволит Пекину получить прямой доступ к региону, минуя российские маршруты. Параллельно усиливается и сотрудничество в сфере безопасности — от поставок оружия до продвижения китайской «Глобальной инициативы безопасности».

Подобное соперничество прослеживается и за пределами региона. В Африке Москва действует через экспорт хаоса и военных услуг, тогда как Китай — через инфраструктуру и инвестиции. Оборот Пекина с континентом в 2023 году достиг $295 млрд, у России — лишь $24,5 млрд. Пекин заполняет вакуум, оставшийся после деструктивного присутствия Москвы.

На Балканах Китай наращивает экономическое влияние: инфраструктура, кредиты, инвестиции. Россия, ограниченная в ресурсах, делает ставку на политическую риторику. Но реального соперничества нет: Москва объективно не способна конкурировать с Пекином в условиях санкций и международной изоляции.

Таким образом, во всех этих регионах прослеживается один и тот же сюжет: Китай расширяет свое присутствие, не вступая в прямой конфликт с Россией, но вытесняя ее по факту. Парадокс союза в том, что Москва борется с западной гегемонией, уступая все новые позиции Пекину.

Россия теряет позиции даже там, где долго считалась ведущей силой — в обороне и Арктике

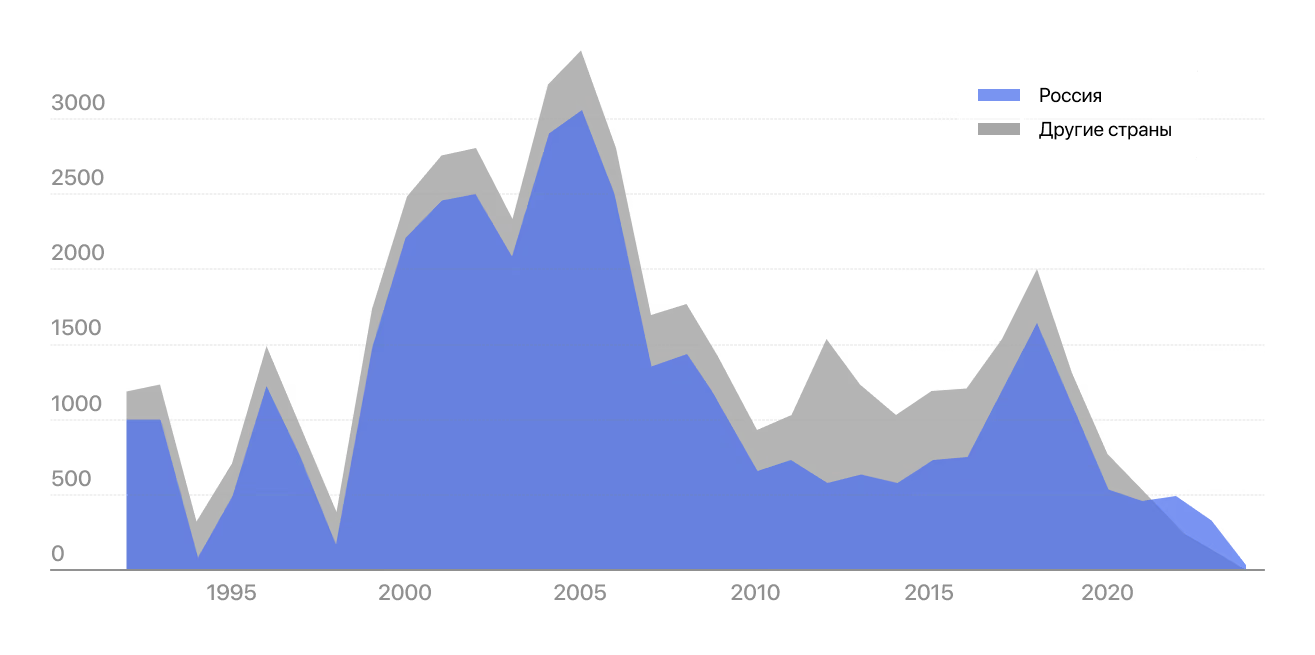

В 2000-х Россия сохраняла безусловное преимущество в военно-технической сфере: поставки истребителей, систем ПВО и другой техники обеспечивали модернизацию китайской армии. Но уже к концу десятилетия Пекин начал сокращать закупки, наращивая собственное производство и выходя на внешние рынки. Москва утратила позицию технологического донора и стала нишевым поставщиком.

Попытка перезапуска сотрудничества во второй половине 2010-х выявила новые трения. По данным ChinaPower (CSIS), российские официальные лица все чаще обвиняли Китай в копировании вооружений. В 2019 году «Ростех» зафиксировал около 500 случаев пиратства — от авиадвигателей до комплексов «Панцирь». Но к этому моменту Пекину российские технологии уже были нужны гораздо меньше.

Оборонный импорт КНР, 1992–2024

После 2022 года зависимость стала обратной: теперь российская оборонка нуждается в китайских компонентах, электронике и оборудовании. По данным SIPRI, к 2024 году доля России в глобальном экспорте вооружений упала до 4% — с 20% в середине 2010-х. Китай тем временем не только укрепил позиции, но и впервые обогнал Москву по объемам поставок.

Даже формат совместных учений изменился. Изначально они давали Китаю опыт в условиях, приближенных к боевым. Но к 2020-м инициатива перешла Пекину: маневры проходят на его территории, используются китайская техника и офицеры. Учения «Запад. Взаимодействие 2021» стали символическим моментом — когда «роли поменялись местами».

Аналогичный сдвиг происходит в Арктике. Москва исторически воспринимает регион как свою зону исключительных прав — благодаря географии и военной инфраструктуре. Китай же, называя себя «приарктической державой», продвигает идею международного статуса региона. Северный морской путь, который Россия считает внутренним маршрутом, Пекин трактует как часть «Ледового шелкового пути».

России нужны технологии и инвестиции для развития Арктики, но Пекин рассматривает партнерство не как равноправное, а как включение Москвы в собственную инфраструктурную орбиту. Это повторяет уже знакомый сюжет: Москва уступает не по желанию, а из необходимости.

Арктика — один из немногих оставшихся символов великодержавности наряду с ядерным арсеналом. Попытки Китая пересмотреть этот статус — будь то через требования навигационной свободы или участие в проектах на собственных условиях — вызывают в Кремле болезненное раздражение.

История знает аналогичный случай: в 1950-х СССР доминировал над Китаем, но Пекин отказался быть младшим партнером. Сегодня Москва может столкнуться с тем же — только в обратную сторону. Пока трещина скрыта под риторикой, но логика отношений все чаще ведет к конфликту амбиций.

Китай все еще воспринимается как союзник, но иллюзии взаимности начинают разрушаться — сначала в обществе, затем в элите

Политическая изоляция и санкционное давление со стороны Запада развернули Россию на Восток — прежде всего к Китаю. Этот курс сопровождался всплеском энтузиазма, напоминающим эйфорию конца 1940-х годов, когда Москва и Пекин провозгласили «вечную дружбу». Но, как и тогда, за риторикой скрываются нарастающие напряжения.

Синефобия имеет в России глубокие корни. В советские годы ее подпитывало «размежевание», позже — тревожное восприятие Китая на Дальнем Востоке. Лишь в 2010-х, на фоне конфликта с Западом, Китай стал восприниматься как стратегическая опора. По данным «Левада-центра», с 2006 по 2024 год доля россиян, считающих Китай дружественной страной, выросла с 20% до 65%.

Однако с 2023 года начинается разворот. Данные ФОМ показывают: доля позитивных оценок партнерства с Китаем снижается, все больше россиян говорят об ухудшении отношений. Меняется и риторика фокус-групп: вместо образа «союза» — «взаимовыгодное сотрудничество», где основная выгода достается Пекину. Один респондент формулирует: «Мы им сырье, они нас заваливают дешевым товаром»; другой — «Доят нас как корову».

Официальная риторика остается восторженной, но в экспертной и элитной среде нарастают раздражение и тревога. Даже среди лоялистов растет число тех, кто воспринимает усиление Китая как потенциальную угрозу. Повышается доля затруднившихся с ответом в соцопросах — скрытый, но важный маркер сомнений.

Когда-то Китай представлялся альтернативой западному пути, с обещанием индустриального роста и технологического прорыва. Но по мере стагнации и усиления зависимости, поддерживать иллюзию равноправия становится все труднее. Восторг сменяется реализмом, за которым может последовать разочарование.

Показателен социологический диссонанс: россияне признают, что Китай развивается успешнее, но считают, что Россия обладает большим международным влиянием. Согласно ФОМ, 56% убеждены, что вес Москвы в мире превышает китайский; по «Леваде» 80% называют Россию «великой державой», Китай — только 63%.

На этом фоне возникает риск новой идеологической трансформации. Если модель «разворота на Восток» начнет буксовать, появится удобный внешний раздражитель — «китайский ресентимент». Он способен занять место прежней антинатской мобилизации — особенно если экономические трудности будут нарастать, а уступки Пекину — усиливаться.

Для властей это создает серьезную дилемму: как сохранить официальную линию на стратегическое партнерство, не вступая в конфликт с глубинным имперским самовосприятием общества и элит. Объяснить, что добровольная утрата инициативы — это проявление силы, будет непросто.

Не до конца союзники

Россия развивает производство боевых дронов с помощью Китая

Документы Bloomberg показывают, как китайские технологии помогают обходить санкции и обеспечивать армию РФ беспилотниками

Российские спецслужбы предупреждают о китайской угрозе на фоне стратегического союза

За риторикой «безграничного партнерства» скрываются шпионаж, конкуренция в Арктике и страх перед историческим реваншем Пекина

Китай ведет кибершпионаж против России

Даже несмотря на риторику «безграничного партнерства», Пекин считает Москву уязвимой мишенью

Россия теряет опору на Ближнем Востоке

Она не вмешалась, когда Израиль атаковал страну, с которой недавно подписала договор о всеобъемлющем партнерстве

Сделано в Китае

Китай готовится к затяжной торговой войне

Пекин укрепляет экономическую выносливость и делает ставку на внутренний рынок