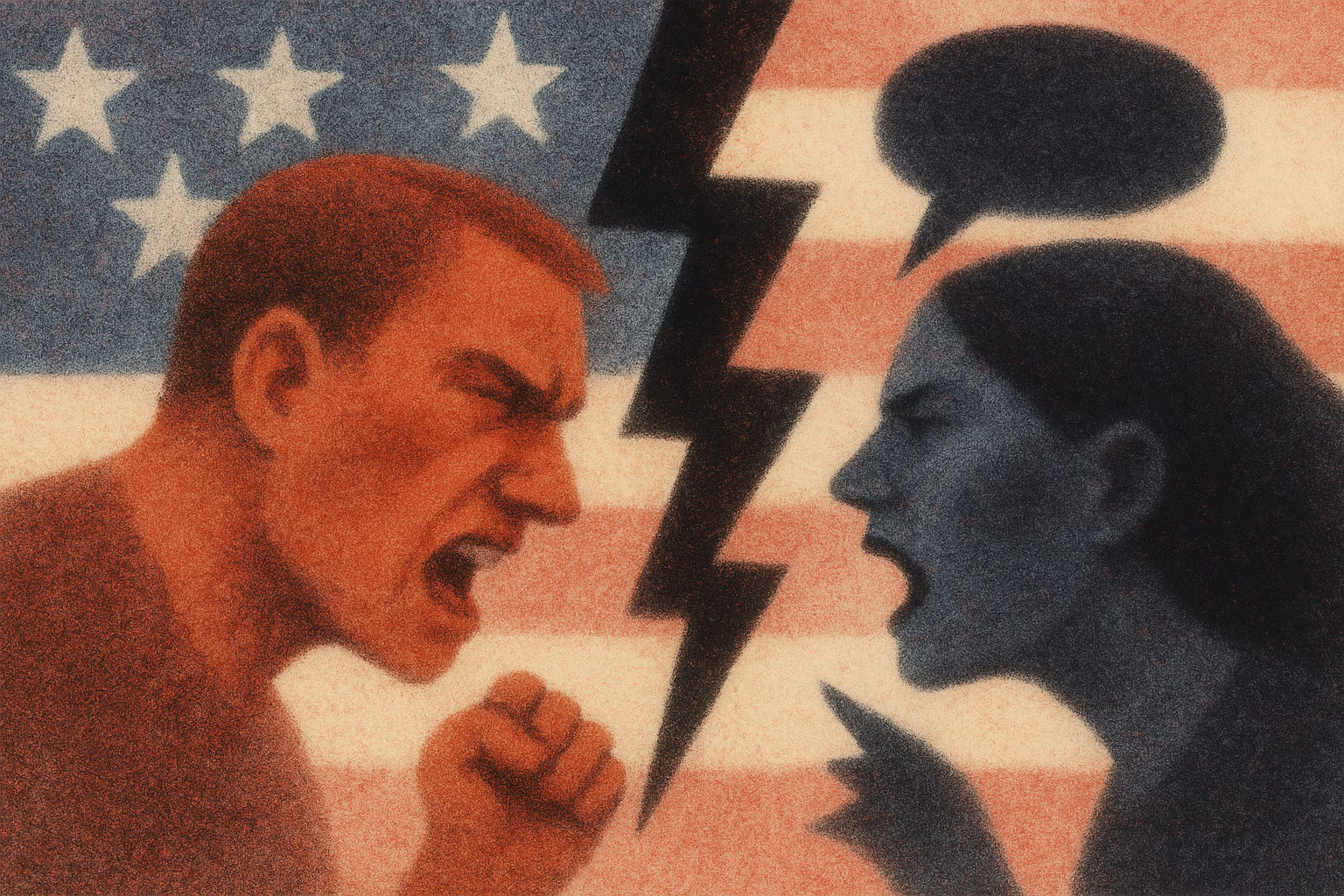

Многие наблюдатели сходятся во мнении, что главная проблема современной Америки — это гнев. Половина страны ненавидит другую половину, и это взаимно. Социальные сети создают ощущение толпы, готовой наброситься на любого, кто оказывается на пути. Иногда объектом становится действительно чудовищная фигура — вроде безжалостного убийцы Чарли Кирка. Но нередко причиной для коллективной ярости служат куда менее значительные эпизоды: так, женщину, вырвавшую мяч с хоумраном у десятилетнего ребенка на матче бейсбольного клуба «Филлис», пользователи сделали мишенью для массовой травли. Подобная судьба постигла и мужчину, приведшего одновременно помощницу и любовницу на концерт Coldplay. Его разоблачил «джамботрон», и история закончилась тем, что оба потеряли работу.

Возникает вопрос: способно ли государство выдержать столь плотный и постоянный поток ненависти? Эксперты отмечают, что страсть как проявление эмоций сама по себе не опасна. Но превращение чужаков в объект безличной брани имеет разрушительный эффект. Парадокс в том, что большая часть тех, кто позволяет себе оскорбления и проклятия онлайн, никогда не рискнули бы сказать подобное в лицо — в реальности пришлось бы отвечать за слова. В цифровом же пространстве анонимность создает иллюзию безнаказанности: можно изрыгать грязь и ругательства, скрываясь за никнеймами. Некоторые обозреватели отмечают, что столь радикальное злоупотребление открытой агрессией разрушает нормы общественного взаимодействия.

Для политиков злость давно стала частью стратегии. Дональд Трамп в личной беседе может быть обаятельным и остроумным, но его публичная карьера основана на нескончаемых конфликтах — с прессой, университетами, юристами, большими городами, демократами, судьями, прокурорами, союзниками и противниками по всему миру. Эти конфликты подпитываются чувством обиды, которое он культивирует в публичных заявлениях. Достаточно взглянуть на его посты в Truth Social, чтобы убедиться в том, что именно злость стала движущей силой его активности. Журналисты, следившие за Трампом еще в 1980-е годы в Нью-Йорке, вспоминают, что он и тогда сознательно искал конфликты — например, с бизнесвумен Леоной Хелмсли, понимая, что скандал принесет ему дополнительное внимание. И сегодня именно презрение к тем, кто стоит у него на пути, подталкивает бывшего президента к той активности, которую он демонстрировал последние месяцы.

Проблемы с управлением эмоциями присущи и другим. Илон Маск позволял себе утверждать, что Демократическая партия — это «партия убийства». Демократы также не чужды агрессии. Конгрессмен Адам Шифф, выступая на этой неделе, воскликнул в адрес Каша Пателя: «Вы хотите, чтобы американцы в это поверили? Думаете, они идиоты?» Руководитель ФБР в другом случае обращался к сенатору с тирадой: «Вы — самая большая фальшь, когда-либо сидевшая в Сенате США, позор для этой институции и абсолютный трус». В условиях эхо-камеры, когда аудитория слышит лишь саму себя, агрессия становится нормой: чтобы прорваться в эфир кабельных каналов, подкастов или в ленты X, нужно быть еще резче, чем предшественники. Система вознаграждает возмущение, подлинное или разыгранное, потому что оно гарантирует внимание.

Технологические компании лишь усиливают этот цикл. В Кремниевой долине признают: именно возмущение обеспечивает вовлеченность, на которой держится экономика социальных сетей. Алгоритмы формируют ленты так, чтобы поддерживать интерес, и самые агрессивные высказывания неизменно получают больше откликов.

История американской политики показывает, что не все президенты строили карьеру на злости. Джо Байден в публичных речах позиционировал себя как примирителя, Барак Обама делал ставку на «дерзость надежды», Билл Клинтон выступал в роли умеренного южанина, противопоставившего себя «безмозглой» политике обеих партий. Чтобы найти демократа, который бы сознательно использовал агрессию как инструмент, нужно вернуться к Линдону Джонсону. Его стиль в сенате был безжалостным, а циничные реплики вошли в политический фольклор: он говорил, что «держит Хьюберта за яйца в своем кармане» или что «хочет, чтобы тот поцеловал его в задницу в витрине Macy’s в полдень и заявил, что пахнет розами».

Особенно омерзительными после убийства Чарли Кирка оказались реакции тех, кто вышел в социальные сети праздновать его смерть. Среди них были преподаватели, журналисты и другие люди, которые потом лишились работы. Никто не вынуждал их писать подобное, они не знали Кирка лично. Но работодатели не хотели иметь дела с людьми, для которых чужая трагедия стала поводом для радости. Для семьи убитого — жены и детей, оставшихся без отца, — это стало дополнительным ударом.

Обозреватели называют такие эпизоды симптомом времени, когда коллективная злость становится нормой. В массовом сознании возникает параллель с известной сценой из фильма «Телесеть», где герой Питера Финча в прямом эфире кричит: «Я в ярости, и больше этого не потерплю». Сегодня эта реплика воспринимается как символ эпохи, в которой Америка живет в плену собственной ярости.