Пока правительства спорят о климатических целях, а компании декларируют переход к «зеленому» будущему, один из самых амбициозных технологических прорывов XXI века — искусственный интеллект — ставит перед человечеством новый экологический вызов. Спрос на вычислительные мощности стремительно растет, и вместе с ним — потребление энергии, необходимой для работы дата-центров. Но ИИ — не только источник выбросов, но и потенциальный инструмент их сокращения. Вопрос в том, смогут ли государства и корпорации направить эту силу на благо планеты — или же ускорят ее перегрев.

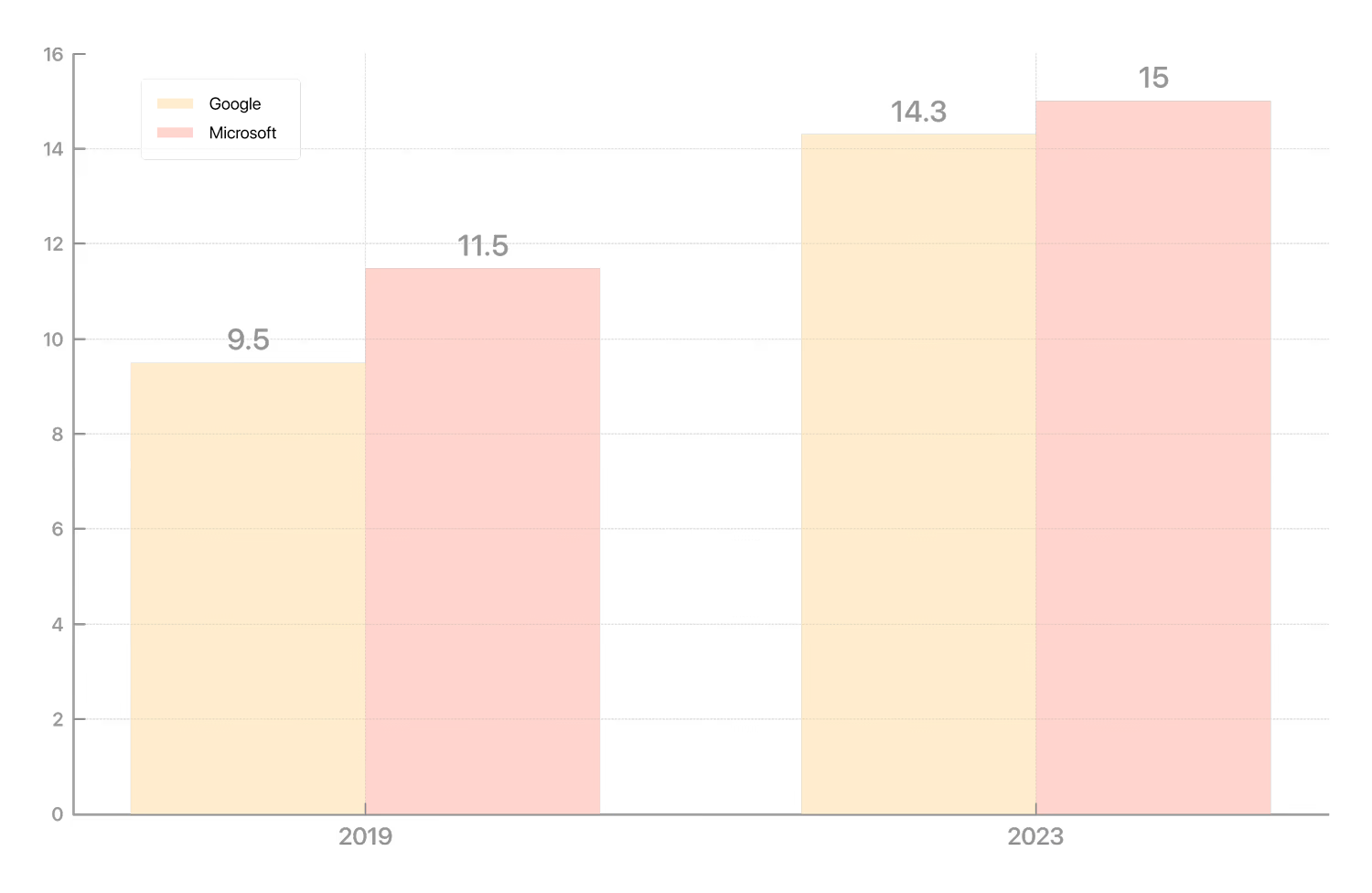

Даже если вы не опасаетесь, что искусственный интеллект уничтожит человечество, вас может тревожить его растущий аппетит к электроэнергии — и, как следствие, влияние на окружающую среду. Один запрос к ChatGPT требует примерно в десять раз больше энергии, чем обычный поисковый запрос, и это лишь на выдачу ответа; обучение же больших моделей ИИ требует на порядки больше ресурсов — тысячи специализированных чипов могут непрерывно работать неделями, потребляя колоссальные объемы электричества. С 2019 по 2023 год годовые выбросы парниковых газов Google выросли почти на 50% (до ~14,3 млн тонн CO₂), у Microsoft — почти на 30% с 2020 года. Значительная часть этого скачка обусловлена энергопотреблением новых дата-центров под задачи ИИ и выбросами при производстве необходимого оборудования. С учетом масштабных инвестиций в расширение таких серверных мощностей, рост, по всей видимости, продолжится. Тем не менее, опасения могут быть преувеличены. В абсолютных показателях ИИ, возможно, не так уж и энергозатратен, как принято думать. Более того, он способен помочь сократить выбросы в тех отраслях, которые до сих пор было труднее всего декарбонизировать.

Рост выбросов CO₂ y Google и Microsoft, млн тонн

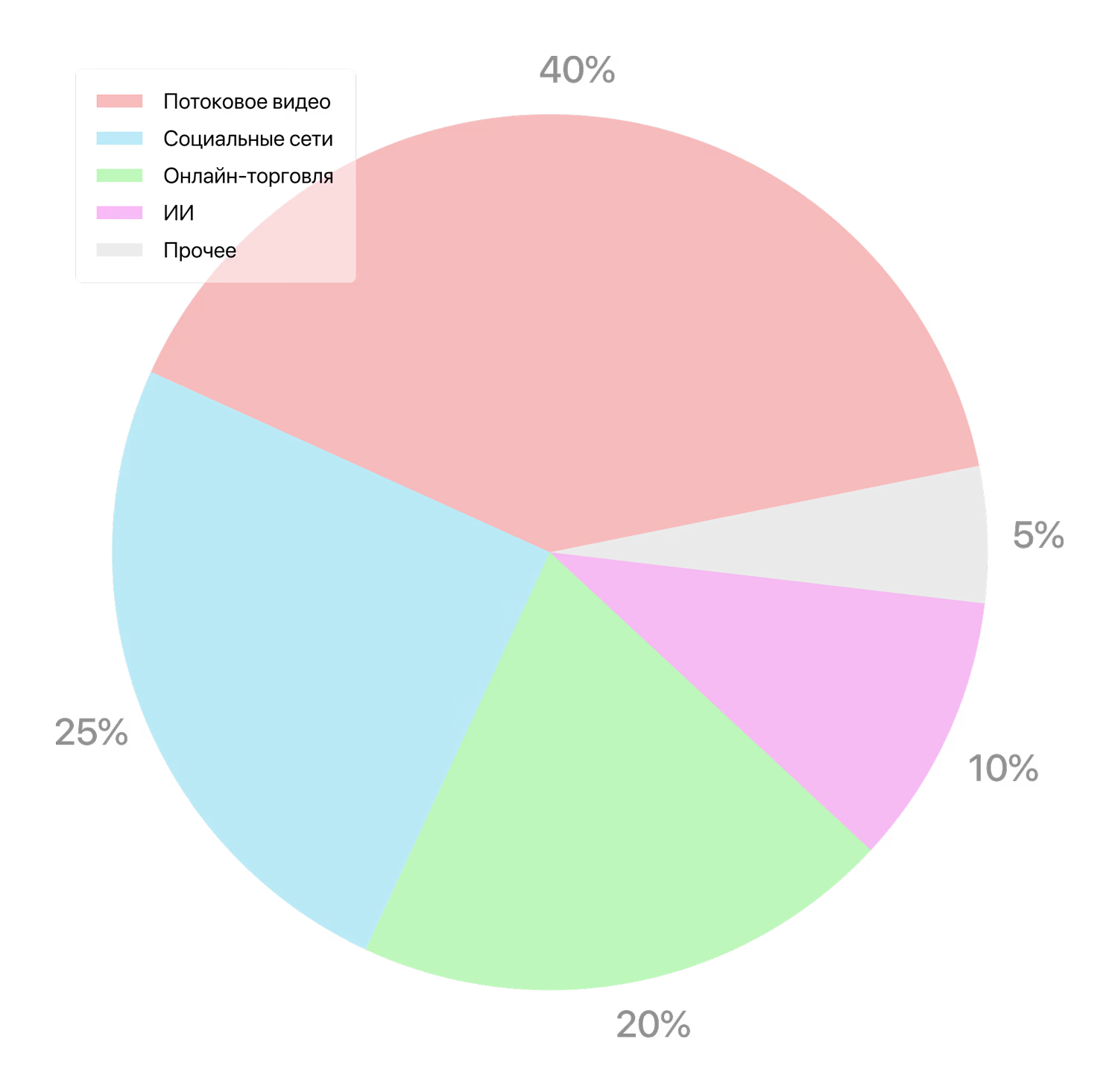

Для начала стоит оценить масштабы энергопотребления самого искусственного интеллекта. По прогнозу Международного энергетического агентства (IEA), уже к 2026 году суммарное потребление электроэнергии дата-центрами может удвоиться — до примерно 1 000 ТВтч в год (сопоставимо с годовым энергопотреблением всей Японии). Даже если рост окажется столь стремительным (а некоторые прогнозы допускают и утроение), исходный уровень пока остается относительно невысоким: на долю дата-центров сегодня приходится около 2% мирового потребления электроэнергии — и подавляющее большинство этой энергии расходуется вовсе не на ИИ, а на потоковое видео, социальные сети и онлайн-торговлю.

На что тратится энергия дата-центров

Кроме того, часть электроэнергии, расходуемой ИИ, используется для «озеленения» экономики. Как мы подробно рассказываем в разделе «Наука и технологии» этого выпуска, искусственный интеллект хорошо справляется с поиском сложных закономерностей, обработкой больших массивов данных и оптимизацией систем — все это помогает снижать выбросы. Уже сейчас ИИ повышает эффективность энергосетей, оптимизирует энергопотребление в промышленности и транспорте (например, снижает расход топлива в судоходстве), а также выявляет утечки метана — одного из самых опасных парниковых газов, которые иначе могли бы остаться незамеченными.

Перед государствами и бизнесом стоит двойная задача: извлечь максимум пользы от искусственного интеллекта и одновременно минимизировать его влияние на климат. Наиболее элегантным решением было бы введение справедливой цены на углеродные выбросы и передача регулирования рынку. Но поскольку глобальный углеродный налог по-прежнему остается далекой перспективой, стоит сосредоточиться на более реалистичных мерах.

Первая из них — повышение прозрачности. Сегодня определить точное энергопотребление ИИ-моделей крайне сложно: разработчики, как правило, не публикуют подобных данных. В Евросоюзе же с 2026 года разработчиков крупных ИИ-систем обяжут подробно отчитываться об энергозатратах своих моделей. Этот подход стоит распространить и на другие юрисдикции.

Вторая мера — переосмысление работы дата-центров. По данным МЭА, перераспределение вычислительных нагрузок между центрами и по времени суток позволяет снизить пики потребления и облегчить балансировку энергосистем. Более гибкие дата-центры также лучше адаптируются к нестабильной генерации от возобновляемых источников вроде солнца и ветра. Крупные компании уже начинают применять эти идеи на практике: так, в 2023 году Google тестировала систему, которая откладывает несрочные вычисления и переносит их на те часы и в те локации, где больше доступной «зеленой» энергии и ниже нагрузка на сеть.

Третье — технологическим гигантам следует выполнять собственные климатические обещания. Крупнейшие ИТ-компании наперебой провозглашают амбициозные цели. Microsoft обещает стать углеродно-отрицательной к 2030 году, Google — достичь нулевых операционных выбросов и полностью перевести свои дата-центры на круглосуточное питание от безуглеродной энергии к тому же сроку. Amazon планирует обнулить свой углеродный след к 2040-му (инициатива Climate Pledge) и уже отчиталась о достижении 100% потребления возобновляемой электроэнергии в своих операциях. Meta (владеющая Facebook) в 2020 году объявила собственные операции углеродно-нейтральными и намерена свести к нулю все оставшиеся выбросы в цепочке поставок к 2030-му.

Однако одних деклараций мало. Многие корпорации по-прежнему полагаются на механизмы компенсации. Тот же Amazon, как и другие, покупает сертификаты на «зеленую» энергию, чтобы формально компенсировать потребление «грязной» электроэнергии в одном месте финансированием чистой генерации в другом. У таких инструментов есть своя роль, но они уязвимы: подобные схемы нередко грешат «творческой бухгалтерией», а сама логика компенсаций порой сомнительна — во многих случаях профинансированная таким образом возобновляемая энергия и без того была бы произведена.

Гораздо более действенный подход — использовать собственный вес этих компаний на рынке, чтобы ускорить декарбонизацию энергосистем. Крупнейшие ИТ-компании уже являются одними из ведущих покупателей чистой энергии: например, в США они заключают долгосрочные контракты с независимыми поставщиками на поставку электроэнергии из возобновляемых источников. Но они могут пойти дальше: инвестировать в строительство новых «зеленых» мощностей, добиваться реформ в сфере градостроительства, чтобы снять барьеры для развертывания «зеленой» энергетики, и поддерживать развитие альтернативных источников — от геотермальной энергии до ядерной.

Если они удвоят усилия в этом направлении, ИИ может превратиться из климатической угрозы в климатический инструмент.

Горячее будущее

«Климатический реализм»

Мир на три градуса теплее и хладнокровнее

Таяние ледников грозит масштабными последствиями для планеты

Почему мир не может позволить себе потерять лед?

Почему проекты по отбеливанию облаков сталкиваются с общественным сопротивлением?

Климатическая инженерия, призванная замедлить глобальное потепление, тормозится не технологиями, а недоверием местных сообществ

Все меньше льда, все больше цветов

Анктарктида стремительно нагревается