К первому стодневному рубежу на посту канцлера Фридрих Мерц подошел в заметно ослабленной политической форме. Работой главы ХДС недовольны 67% опрошенных, а правящая партия уступила лидерство в рейтингах правым экстремистам из АдГ. Это существенно хуже, чем показатели первых ста дней у Олафа Шольца и Ангелы Меркель. Эксперты подчеркивают, что проблема не сводится к персоналии Мерца: страна переживает глубокий политический, экономический, институциональный и ценностный кризис. Причем общественный раскол может оказаться опаснее экономических трудностей, и его последствия проявятся уже в 2026 году на выборах разного уровня.

Рост АдГ и кризис партийной идентичности: как изменилось немецкое электоральное поле

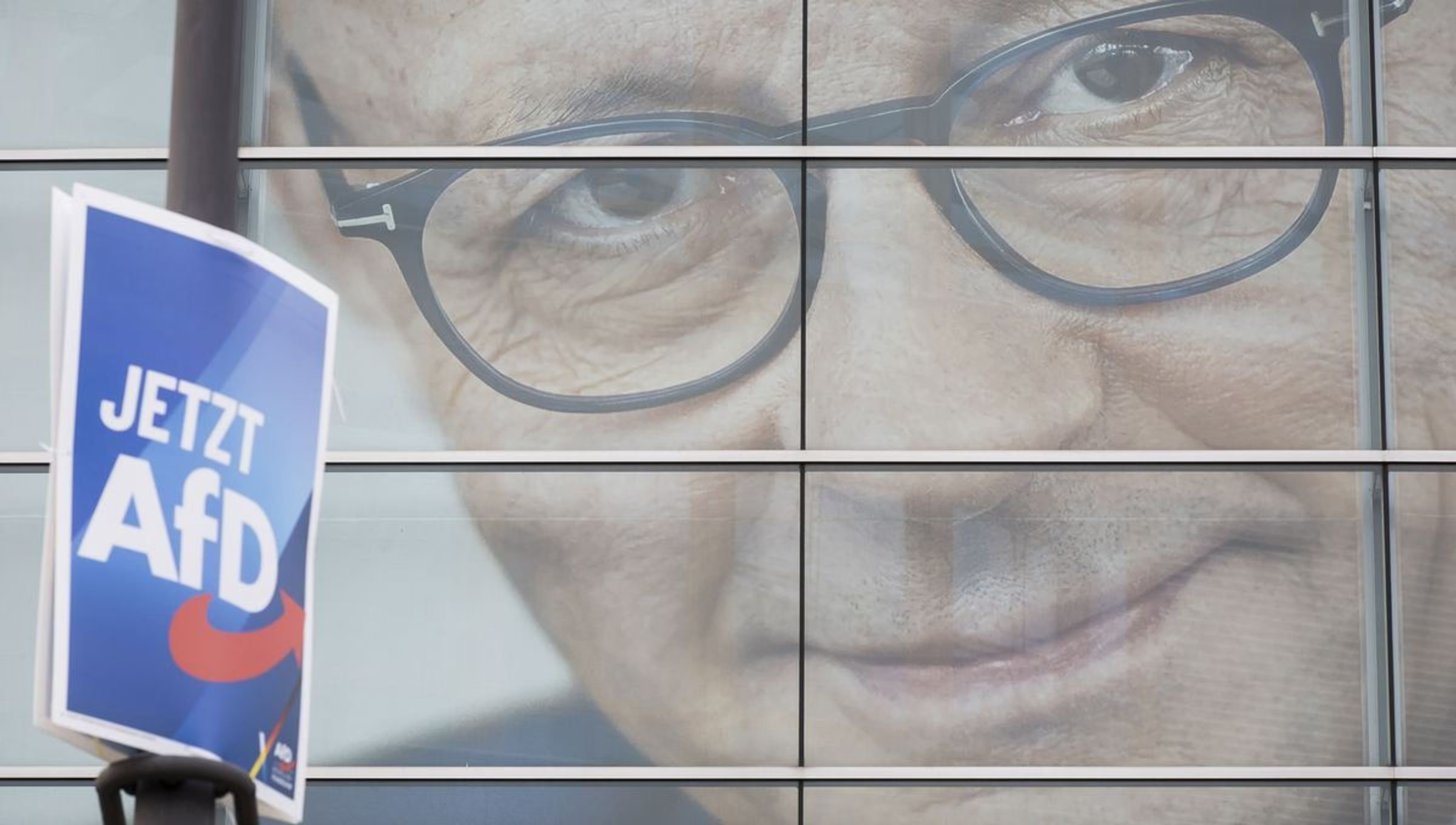

Одним из главных барометров внутренней политики ФРГ последних лет стало отношение к партии «Альтернатива для Германии» и ее избирателям. Несмотря на резкую критику со стороны гражданского общества, все более радикальную риторику на грани закона и присвоенный статус правоэкстремистской силы (сначала в отдельных землях, затем по всей стране), партия прошла путь от 11% поддержки в августе 2020 года до 26% в августе 2025-го.

АдГ прочно закрепилась в Бундестаге и ландтагах, одержала победу в одной из федеральных земель, заняла второе место в целой серии выборов — от европейских до земельных и федеральных — и в ряде округов получила абсолютное большинство. Она превратилась в постоянную величину германской политики, а ее противники до сих пор не выработали убедительного ответа на этот вызов.

По разным опросам, от четверти до трети немецких избирателей утратили устойчивую партийную идентификацию и склонны ситуативно менять предпочтения; часть принимает решение непосредственно на участке.

Эпоха, когда несколько поколений голосовали за одну и ту же партию, стремительно уходит. На правом фланге уже сложилась группа избирателей, которые в зависимости от обстоятельств готовы поддержать либо ХДС (в Баварии — ХСС), либо АдГ. Если раньше голосование за ультраправых считалось предосудительным, сегодня моральные барьеры заметно ослабли.

Именно симпатии этой аудитории стали решающими для Фридриха Мерца. Убежденный консерватор и критик центристско-либерального курса Ангелы Меркель, он на внеочередных выборах в феврале 2025 года фактически предложил «демократическую альтернативу» голосованию за АдГ: жестче контролировать миграцию, усилить международную роль Германии и ускорить экономический рост.

Первый эффект был положительным. Правоконсервативный электорат заметно пополнил копилку голосов ХДС, и Мерц возглавил правительство. Риторика «закон и порядок» пришлась по вкусу избирателям с антимигрантскими взглядами: усиление пограничного контроля, ужесточение процедур убежища и депортация «нежелательных иностранцев» совпадали с их ожиданиями. Но оправдались они лишь частично.

Правые круги требовали гораздо более жестких шагов — таких, которые не получили бы одобрения у социал-демократов (СДПГ), партнеров ХДС по коалиции, а возможно, противоречили бы международным обязательствам Германии и были бы оспорены в судах. Мерц — консерватор, но демократ, и выходить за эти рамки он не мог.

Уже во время майского голосования по кандидатуре Мерца в бундестаге стало ясно, что новый канцлер не до конца контролирует собственную партию и фракцию. Он в каком-то смысле оказался заложником собственных шагов: победив во внутрипартийной борьбе и лишь с третьей попытки возглавив ХДС, Мерц сосредоточился на вытеснении центристских сторонников Ангелы Меркель и ее неудачного преемника Армина Лашета. Эта задача была выполнена, но вместе с правоконсерваторами в руководство пришла повестка существенно правее взглядов самого Мерца, и ему приходится идти на уступки соратникам — например, не поддерживать «слишком левую» для ультраконсерваторов кандидатуру СДПГ в Конституционный суд и отодвигать на второй план популярных у центристов политиков вроде Норберта Реттгена и Денниса Радке.

Призывы разрушить «брандмауэр» — добровольное обязательство демократических партий не вступать в коалиции и не сотрудничать с АдГ — на федеральном уровне пока звучат приглушенно и касаются преимущественно процедурных вопросов. Так, руководитель фракции ХДС/ХСС в бундестаге Йенс Шпан предложил при распределении комитетов и комиссий относиться к АдГ как к «обычной оппозиционной партии».

До сих пор демократические парламентские партии принципиально не голосовали за кандидатов от ультраправых. Но на земельном и муниципальном уровнях однопартийцы Мерца выражаются намного прямее. Депутат ландтага Бранденбурга от ХДС Саския Людвиг открыто предложила создать коалицию с АдГ, назвав ее «правоцентристской», и призвала «спокойнее относиться к нашей демократии и признавать волю избирателей».

Те, кто хочет подтолкнуть ХДС к сотрудничеству с АдГ, находят поддержку и на ультралевом фланге. Сара Вагенкнехт, лидер «Союза Сары Вагенкнехт», заявила о необходимости такой коалиции и, критикуя «старые партии без своего профиля», подчеркнула, что «нельзя так просто игнорировать партию, которую избирает каждый пятый, а на востоке — каждый третий». К сходным оценкам приходят не только радикалы: сейчас 40% немцев выступают против «брандмауэра», а 68% ожидают появления первого главы земли от АдГ уже в следующем году.

Так Мерц оказался между двух огней. С одной стороны, миллионы граждан не просто регулярно голосуют за АдГ, но и придерживаются взглядов, порой правее той риторики, которую артикулирует «Альтернатива». Сторонники подхода «принять неизбежное и наладить сотрудничество» все громче заявляют о себе и внутри партии канцлера; правоэкстремистская риторика и предложения на грани, а то и за гранью действующего законодательства их больше не отпугивают. Формат «АдГ-лайт» на демократической основе не сработал, а сама демократия перестала восприниматься как нечто священное и непререкаемое.

С другой стороны, значительная часть общества видит в АдГ экзистенциальную угрозу государственному устройству ФРГ, сложившемуся в послевоенные десятилетия. Несколько миллионов человек, выходивших в 2024 году на массовые протесты против ультраправых, никуда не исчезли. Их негативное отношение к Мерцу, который, по их мнению, недостаточно противостоит этой опасности и фактически подыгрывает радикалам, усиливается. Мерц пока не нашел убедительной стратегии разговора с этими группами — возможно, ее просто не существует.

Экономическая повестка Мерца: «долговой тормоз», рецессия и пределы возможностей коалиции

Важной частью политического образа Мерца была и остается демонстративная компетентность в экономике. Действующий канцлер не раз подчеркивал: его предшественники смотрели на экономику глазами чиновников, тогда как он, бывший бизнес-лоббист и консультант ведущих мировых компаний, понимает логику рынка изнутри. Он выступал против наращивания госдолга и «левых, политизированных проектов», обходящихся бюджету слишком дорого.

Одним из самых спорных сюжетов стала дискуссия о так называемом «долговом тормозе» — закрепленном в Основном законе инструменте, который ограничивает ежегодный прирост задолженности величиной не более 0,35% ВВП. Консерваторы убеждали избирателей, что «долговой тормоз» необходимо сохранять, тогда как центристы и левые настаивали: с учетом международного и внутреннего кризиса его можно ослабить, тем более что закон прямо допускает такое в чрезвычайных обстоятельствах.

Уже в марте, после победы на выборах, но до избрания канцлером, Мерцу пришлось отойти от собственных принципов. Спеша провести голосование в бундестаге прежнего созыва, будущие партнеры по коалиции из ХДС/ХСС и СДПГ при поддержке зеленых фактически сняли ограничения на инвестиции в оборону и безопасность. Мерц оказался в ловушке. С одной стороны, он понимал, что нарушает одно из ключевых предвыборных обещаний и что консервативный электорат это запомнит. С другой — без ослабления «долгового тормоза» финансировать амбициозные планы укрепления обороны и перевооружения бундесвера было попросту не из чего. Став на сторону столь нелюбимых в его окружении «красно-зеленых», он заранее обрек себя на критику внутри консервативного лагеря.

Даже официальная публикация на сайте ХДС к 100 дням работы Мерца лишь пунктирно описывает экономические достижения, концентрируясь не на уже достигнутом, а на задумках — выходе Германии из рецессии и расплывчатых «импульсах экономического роста». Реальных прорывов и впрямь не видно. ФРГ, третья экономика мира по ВВП, остается в рецессии. Институт германской экономики ожидает по итогам 2025 года сокращение ВВП на 0,2%, что на фоне прогнозов для ЕС в целом (+0,8%), США (+1,3%) и Китая (+4%) выглядит удручающе.

Негативная динамика прежде всего бьет по автопрому и строительству — опорам германской экономики, — а также по рынку труда. Даже более оптимистичные правительственные оценки исходят из стагнации. В обрабатывающей промышленности фиксируется спад выпуска на 1,9% — самое серьезное падение с 2020 года.

Экономическому росту мешают два системных фактора, которые невозможно устранить одним канцлерским указом. Во-первых, внешняя конъюнктура складывается не в пользу ФРГ, включая традиционные для страны отрасли вроде авто- и станкостроения: немецкая продукция дорога из-за высоких зарплат и стоимости энергоносителей и уступает конкурентам из стран с прямой или косвенной господдержкой. Во-вторых, ФРГ сталкивается со слабой диджитализацией, изношенной инфраструктурой и высокой налогово-страховой нагрузкой. Аналоговая бюрократия с ее неповоротливостью и множеством разрешительных процедур — от регистрации бизнеса до строительных норм — в оценках экспертов и опросах экспатов остается серьезным барьером для развития.

Нельзя сказать, что нынешний кабинет бездействует. После формирования коалиции появилось отдельное министерство по цифровым технологиям и модернизации государства, начались упрощения документооборота. Но и здесь, как на идеологическом фронте, Мерц попадает в электоральную ловушку. Часть общества хочет ощутимых результатов «здесь и сейчас»: снижение инфляции и удешевление энергоносителей в июле не воспринимаются как его заслуга и не прибавляют рейтинга. Почти незамеченной осталась и инициатива 61 компании, объединившихся в группу Made for Germany и взявших на себя обязательства вложить в экономику 631 млрд евро до 2028 года. Похвалы правительства со стороны банкиров обывателю слышатся как «междусобойчик богатеев» без очевидной отдачи для малоимущих и среднего класса.

Одновременно эксперты требуют действий сегодня, а не только планов на завтра. Другая, консервативная часть общества — предпочитающая наличные и бумажные формуляры вместо онлайн-сервисов — видит в цифровой трансформации риск и инструмент усиления контроля со стороны государства. «Старая ФРГ» до 1990 года в этих кругах становится символом «потерянного рая» — примерно как СССР для ностальгирующих на постсоветском пространстве.

Внешняя политика нового канцлера: Украина, НАТО и попытка наладить отношения с Трампом

Во время кампании Фридрих Мерц выстраивал образ политика, вовлеченного в мировую повестку, противопоставляя себя «анти-Шольцу»: если предшественник, будучи министром финансов и ранее мэром Гамбурга, не проявлял особого интереса к внешней политике, то Мерц заявлял о намерении повысить международный статус Германии, выстроить рабочие отношения с Дональдом Трампом и другими «непростыми» лидерами, а также нарастить объем и результативность помощи Украине.

Обещания в целом были выдержаны. Июньский визит в Вашингтон прошел для ФРГ удачно. В Польше нового канцлера приняли как своего, что традиционно непросто для главы немецкого правительства, учитывая длинный список спорных тем от историко-политических претензий и аграрных квот в ЕС до конфликтов вокруг пограничного контроля.

Берлин стал заметно активнее и в украинском направлении — не только по линии поддержки (ее масштабы были значительны и при Шольце), но и в дипломатии и консолидации Европы. Показателен пример экстренной онлайн-встречи, которую Мерц организовал за рекордно короткий срок перед переговором Трампа и Путина на Аляске: в ней участвовали европейские лидеры, председатель Еврокомиссии, генсек НАТО, президент и вице-президент США, а также Владимир Зеленский. Даже критически настроенные к канцлеру издания отмечали, что на недавнем вашингтонском саммите ему удалось донести до Трампа позицию объединенной Европы, наладить с ним контакт, «выжать почти максимум» и внести заметный вклад в формирование общей линии ЕС.

Канцлер активен и в рамках НАТО: июньский саммит показал, как энергично Мерц убеждает партнеров в надежности и силе Германии. За первые месяцы работы кабинета помощь Украине расширили; Берлин, первым согласившись закупать у Вашингтона вооружение для Киева, максимально включился в поиск комплексов Patriot и других критически важных элементов украинской обороны.

Однако и на внешнем треке Мерц зажат между ожиданиями и ограничениями. Немцы трезво оценивают реальное влияние Берлина: лишь 13% считают, что Мерц способен существенно воздействовать на Трампа, 84% уверены в обратном; даже среди избирателей ХДС 73% настроены скептически. Эта картина сочетается с ценностным расколом внутри страны. По поддержке Украины общество поделено примерно пополам: одни выступают за продолжение и частичное расширение помощи, другие не видят в этом смысла. В результате канцлер получает критику с обеих сторон: сторонники Киева упрекают его в нерешительности (как и предшественник, он отказывается передавать ВСУ ракеты Taurus), изоляционисты говорят о «разбазаривании денег налогоплательщиков» и видят в Мерце продолжателя линии Шольца.

Похожий раскол проявился и в оценках ближневосточного конфликта. В стране проходят акции как сторонников Израиля, так и его критиков. Для одних Мерц «потакает геноциду палестинцев», для других — сокращая поставки вооружений Израилю — он «забывает об исторической ответственности немцев перед еврейским народом».

Общественный раскол и кризис доверия: почему Германия не находит единого курса

Сторонники подхода Make Germany Great Again (при том что по понятным историко-политическим причинам немецкий эквивалент слова great к Германии не применяется) ждали от Мерца если не чуда, то хотя бы некого «большого скачка» — стремительных перемен в соответствии со своими представлениями. Эти ожидания он не смог бы оправдать даже в том случае, если бы за первые сто дней не допустил ни одной ошибки.

Есть и субъективные факторы. Мерц унаследовал традиционную для федеральных кабинетов проблему с коммуникацией. Показателен его июльский комментарий с похвалами в адрес Еврокомиссии по поводу договоренности ЕС и США о пошлинах на уровне «всего лишь» 15% вместо 27,5%: для широкой аудитории это прозвучало неубедительно. Но главная причина падения рейтинга все же лежит не в плоскости отдельных промахов.

Страна проходит через институциональный и кризис идентичности — менее заметные извне, чем экономический спад, но оттого не менее опасные. Да, экономика хромает, а на мировой арене Германии трудно конкурировать с Китаем и США. Однако нарастающий общественный раскол важнее и в перспективе способен обернуться последствиями серьезнее, чем нынешние проблемы роста.

Заметная доля граждан больше не склонна следовать писаным и неписаным нормам, укорененным в «самом антифашистском» государстве Старой Европы; они отвергают ограничения, продиктованные историко-политическим контекстом, скептически относятся к парламентаризму и «традиционной» модели принятия решений. Такая аудитория предпочитает «сильную руку» и готова снимать табу с ультраправых, главным рупором и политическим представителем которых выступает АдГ.

Этот электоральный сегмент давно неоднороден: в нем представлены разные возрастные, социально-экономические и региональные группы. Поддержка подобного курса уже не привязана только к востоку страны, он превратился в общенациональную проблему. Опросы накануне «большого избирательного» 2026 года (кампании сразу в восьми землях) местами показывают вероятность трехпартийных парламентов — например, АдГ, левые и ХДС, — где коалиция без «Альтернативы» и даже кабинет меньшинства оказываются математически невозможны.

Но есть и другая Германия. Она решительно защищает парламентско-демократическую модель, сделавшую ФРГ привлекательной для мира, пикетирует съезды правых радикалов и выходит на массовые акции. В этой конфигурации Мерц, как и вся широкая коалиция, не в состоянии принять радикальные решения: задачи, стоящие перед страной, куда сложнее, чем дебюрократизация или удачные переговоры с Трампом.